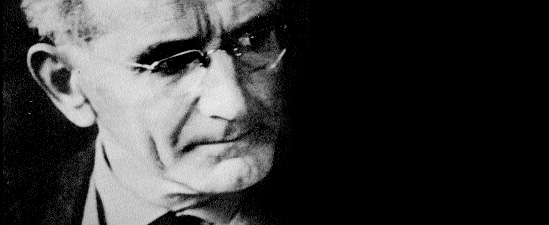

Cuando hoy se habla de

biopolítica y de biocontrol, pocas veces se recuerda a Günther Anders

(1902-1992), uno de los primeros críticos de la tecnología y muy posiblemente uno

de los primeros que se interrogó sobre nuestra ceguera ante la máquina. Anders alertó

a mediados del siglo 20, no sólo sobre la bomba atómica, sinó sobre el nuevo

tipo de control social que establecía la televisión y sobre el hecho de que el

dominio del cuerpo y la manipulación de las emociones se iban convirtiendo en

el objetivo central de lo político. Sin duda es un prototipo de filósofo ‘de

intervención’, de pensamiento vinculado a la reflexión sobre el mundo real. En

su larga vida como filósofo fue también periodista, luchador antinuclear y

crítico de la sociedad industrial, además de alumno, de Cassirer, Husserl y

Heidegger... y primer esposo de Hannah Arendt. ‘Anders’ en alemán significa: ‘otro’

o ‘de otra manera’; es el nombre alias que usó continuadamente después de 1930 y

su pseudónimo es también un juego de palabras con el apellido ‘Arendt’, su

primera esposa que, por decirlo todo, se divorció de él por considerarlo un

pesimista absolutamente insufrible. De todas maneras entre «La obsolescencia

del hombre» de Anders y «La condición del hombre moderno» de Arendt hay una

profunda afinidad de fondo aunque Anders sea mucho más

moralista y Arendt se dirija de una manera clara al pensamiento político.

Anders es un producto

arquetípico del mundo de la República de Weimar. Comparte con Arendt, con

Brecht y con Benjamín el diagnóstico de que la humanidad ha llegado a una

situación en que la miseria mental es sólo comparable a la falsa sensación de

seguridad y de riqueza. Como intelectual, como pensador político e, incluso,

como judío laico, su reflexión atrozmente pesimista recoge el ambiente del

nihilismo tecnológico, y la plena conciencia de las consecuencias de la

conversión del mundo en una prisión de siervos felices. Como dijo de si mismo:

«Soy un abridor de ojos». Su proyecto filosófico es muy claro:

escribir la antropología filosófica negativa que corresponde a la época de la

tecnocracia, cuando el hombre se ha convertido en siervo sumiso de la

tecnología. Hoy tenemos más capacidad de creación de una tecnología que

comprensión moral sobre su alcance y esa contradicción nos da que pensar. Como

Hans Jonas (con quien compartió el seminario de Heidegger en 1925) y como

Jacques Ellul, Anders es uno de los padres de la tecnoética del siglo 20: pero

a diferencia de ambos es un pensador mucho más sombrío. Su exmujer, Hannah

Arendt (estuvieron casados entre 1929 y 1936, aunque de hecho estaban separados

desde mucho antes), lo tenía al final de sus días por: «Un tipo

estrafalario, difícil de soportar, que odiaba constantemente, día tras día; más

aún: que se sentía obligado a odiar, como si eso sirviese de alguna cosa.».

Para Arendt, como para Spinoza, la indignación es una pasión triste, porque de

lo que se trata es de comprender. Anders, por su parte, ‘contraatacó’ a Arendt afirmando

que como exiliado, él no tenía ‘vida’ (o ‘condición’, para seguir con el chiste)

sino ‘vidas’, en una evidente ironía hacia el título de uno de los libros más

conocidos de su ex. Somos «contemporáneos de los tiempos del fin». Y

ante tal situación sentirse indignado por la miseria del presente constituye una

exigencia moral.

Anders tiene un diagnóstico claro

sobre el presente: vivimos en «la época obscura», del totalitarismo

tecnológico que tiene, además, un carácter universal porque pese a que «Hiroshima

está en todas partes» nos hemos vuelto inmunes al horror; la sociedad de

consumo vive adormecida, dominada por mecanismos ideológicos forjando bajo el

nazismo y el comunismo pero que la democracia no sólo no ha destruido sino que

ha consolidado. Precisamente por eso la humanidad de hoy es incapaz de

comprender los signos que anuncian su fin siniestro, destruida por el supuesto

progreso que nos hace felices. La función de la filosofía es, pues, procurar

que no se olvide esa profunda miseria existencial humana.

Anders, cuyo verdadero nombre

era Günter Stern, tiene un currículum intelectual que es cualquier cosa excepto

académico. Con sólo 16 años fue enviado al frente en la 1ª Guerra mundial y su

padre fue el inventor del término «cociente intelectual», luego popularizado

por Terman; eso le permitió tener desde muy temprana edad una intuición clara

de la importancia de los mecanismos psicológicos de manipulación y del papel

del miedo como herramienta de control político. Su trabajo como periodista en

la Alemania nazi, su exilio nada ‘dorado’ en Estados Unidos (donde no se le

concedieron papeles de residencia durante catorce años, y se ganó la vida

trabajando como preceptor, e incluso como obrero en la fábrica) le dieron un

conocimiento muy realista y nada académico de los problemas de la tecnología y

de su implicación con la política.

A su llegada a Estados Unidos

Anders trabajó brevemente para el Office for War Information, pero lo abandonó

por considerar que la propaganda americana era tan fascista como la alemana –y

además lo dijo siempre en público sin

cortarse ni un pelo. De hecho, le comentó al periodista Mathias Geffrath que si

los americanos tardaron catorce años en otorgarle la carta de residencia, en

vez de los tres habituales, es porque le consideraban un tipo tan raro que «no

era comunista porque ni siquiera los comunistas lo querían en el partido». Su

regreso a Austria en 1950 y un viaje a Hiroshima en 1958 para ver en directo

las consecuencias de la bomba atómica (del que escribió un impactante Diario)

le dieron una amplia conciencia del significado de la técnica para el control

social. Dirigente, desde la marginalidad, del incipiente movimiento antinuclear

y miembro del tribunal Russell (con el que viajó a Vietnam), Anders tiene una

conciencia del peligro nuclear que no encontraríamos en Marcuse o en los

frankfurtianos. En sus propias palabras:

«No

puedo negar que frente a las cuestiones técnico-filosóficas he reaccionado de

manera más contemporánea que mis amigos; que la mayoría de ellos han seguido

siendo incapaces de dar el salto con el que se sale de la problemática del

marxismo y del psicoanálisis y se entra en los nuevos problemas de la era

atómica. En lugar de leer a los clásicos, yo leía los periódicos, pero los leía modo philosophico. Los colegas siguieron siendo, a pesar de todo,

filósofos académicos. Lo cual tuvo también consecuencias lingüísticas;

pues ellos no intentaron hallar o inventar un lenguaje adecuado a la enormidad

del problema. Ni siquiera sintieron que ello fuera necesario.» LLÁMESE

COBARDÍA A ESA ESPERANZA; Bilbao: Basatari, 1995, p.109.

Con ocasión de la recepción

del premio Theodor Adorno, que se le otorgó en 1983, dijo: «Soy sólo un

conservador ontológico, en principio, que trata de que el mundo se conserve

para poder modificarlo». Anders asigna a la filosofía la tarea de

pensar las catástrofes del siglo XX, porque en sus propias palabras: «Cambiar

el mundo no es suficiente; también hemos de conservarlo». La conciencia de

que el ‘ser’ (el mundo en su sentido más primario y más físico) puede ser

destruido prima en su obra sobre cualquier otra consideración y su lucha contra

«la ceguera ante el Apocalipsis» resume el designio de pensar conforme a los

datos que ofrece la modernidad. No hay que tener miedo a exagerar el peligro.

Peor que la exageración del militante ecologista sería la muerte y la barbarie

por causa del caos bélico y ambiental. Toda su ética se resume en una frase: «No

podemos no poder». Todo vale (incluso la legítima defensa y la violencia

cuando es una respuesta inequívoca y proporcionada) porque está justificada por

un fin superior: el mantenimiento de la vida en el planeta pese a la

irracionalidad política dominante.

Por eso mismo Anders es casi

monotemático: su obra se resume en una larga reflexión sobre las consecuencias

de la tecnología y, especialmente, sobre lo que significa para la humanidad la

existencia misma de la bomba atómica. Ese mundo ya sin ideología, que es

«fantasma y matriz» del presente y que se expresa –si es que se expresa– mediante

la televisión (que nos priva de la posibilidad de tener ninguna experiencia

inmediata del mundo) es lo que debe ser pensado. Y debe ser pensado porque es

el lugar real donde habitan los humanos, porque «la bomba no caerá solo

sobre los universitarios».

Asistimos hoy, en su opinión,

a una pérdida de libertad que no es sentida como tal porque la virtualidad (la

televisión en su momento) nos hace sentir que no necesitamos ya el mundo real. Se

crean fantasmas y nos los tomamos en serio. Por eso, porque son fantasmas, pura

realidad virtual, no podemos revelarnos eficazmente contra ellos. Nuestra

pasividad, alegre, divertida, autohipnótica es en realidad la forma que adopta

hoy la conciencia trágica. El hecho es que mediante lo audiovisual se «nos

roba la experiencia y la capacidad de la toma de posición» y ello nos deja

mucho más indefensos ante la amenaza del colapso nuclear y ecológico. «Mediante

la televisión es la no-verdad la que se realiza de forma triunfante. La

ideología se convierte en superflua por el hecho de que las no-verdades se han

vuelto reales». Hoy la gente copia las imágenes de la televisión o del cine

(«todo Johnny besa como Clark Gable», decía) y se convierten en «copia

de copia», dejando de entender lo que nos sucede. O prefiriendo no saberlo.

Su correspondencia con Claude

Eatherly, uno de los pilotos de los bombarderos que arrojaron la bomba atómica

sobre Hiroshima, es uno de los grandes alegatos pacifistas del pasado siglo. Entre

sus obras destacan LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE (1º parte 1956, 2ª parte 1980,

edición en español València: Pretextos. 2011), CARTAS AL PILOTO DE HIROSHIMA

(1962) y NOSOTROS, LOS HIJOS DE EICHMANN (1964). En estos dos últimos libros se

reflexiona ácidamente sobre la pervivencia del totalitarismo en moldes

democráticos, pues:

«Lo

que ayer fue realidad, en la medida que sus presupuestos fundamentalmente no

han variado, es igualmente posible de nuevo hoy; que, pues, el tiempo de lo

monstruoso no haya sido más que un simple interregno.»

Entre los presupuestos que a

su parecer hicieron posible esas catástrofes que fueron los totalitarismos y

sus crímenes de masas (incluidas dos guerras mundiales), una de las dimensiones

básicas es el poder deshumanizador de la tecnología. Sin el esfuerzo de

pensarla resulta incomprensible todo el siglo XX, porque en este tiempo la barbarie

se ha unido a la potencia de la máquina. El 6 de agosto de 1945 sobre el cielo

de Hiroshima había empezado una nueva época de la humanidad, cuyas

consecuencias brutales arrastraremos por siglos. Así Anders escribe a Claude

Eatherly:

«Cuando

se ha perjudicado a un ser humano resulta difícil consolarse. Pero en su caso,

hay otra cosa. Usted tuvo la desgracia de haber apagado doscientas mil vidas.

¿Dónde se encontraría la potencia de sufrimiento correspondiente a doscientos

mil vidas apagadas? ¿Cómo arrepentirse de haber matado a doscientos mil seres

humanos? Sea el que sea el esfuerzo que usted haga, el dolor de ellos y vuestro

arrepentimiento nunca estará a la altura de este hecho.»

Anders denomina «vergüenza

prometeica» la transformación que se ha producido en la relación entre el

hombre y la técnica. El imperativo

categórico de esta época es nuevo: «Obra de tal manera que la máxima de tu

acción pueda coincidir con la del aparato del que formas o formarás parte».

En vista del perfeccionamiento técnico, y como consecuencia del aumento logrado

en la capacidad de las máquinas, el hombre mismo se ha vuelto obsoleto. Las

máquinas son de una precisión, de una rapidez y de una potencia tal que superan

con mucho las capacidades humanas: «el Prometeo de hoy se pregunta: ¿quién

soy yo ya?».

Ante la perfección de la tecnología «la vergüenza por la humillante

calidad de las cosas hechas por el ser humano», nos deja desarmados. Nos

avergüenza ‘devenir’, es decir, existir como humanos, en vez de haber sido

‘fabricados’ (eficaces). Nuestro cuerpo y nuestra mente son más débiles que los

de nuestras máquinas. La vergüenza del hombre proviene de que ha nacido «inter

faeces et urinam», es decir imperfectos, y no según la inmaculada

concepción de los ingenieros. Esta vergüenza se manifiesta en un deseo de

‘devenir máquinas’. Estéticamente se trata de dar al cuerpo la belleza de las cosas

fabricadas, —la apariencia esplendorosa e inmaculada de las cosas fabricadas.

Incluso la música y el baile, observa en LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE, imita el

movimiento de una máquina (chumba-chumba).

San Agustín había considerado

que la herejía religiosa por excelencia consistía en «la confusión entre el Hacedor

y lo hecho», la adoración de la cosa creada [San Agustín había sido el tema de

la tesis de Arendt, por cierto]. Pero hoy esa confusión no revela la soberbia

de los humanos por su capacidad de crear sino, bien al contrario, su

humillación. Pues a los humanos les gustaría ser cosas, haber sido fabricados…

Como dice Anders en LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE:

«La

vergüenza es un acto reflexivo que degenera en un estado de perturbación y

fracasa porque el ser humano, frente a una instancia de la que se aparta, en

ese acto se experimenta a sí mismo como algo que ‘él no es’, pero que ‘sin

embargo es’ de una manera inevitable.»

Nunca antes en la historia

ninguna civilización había hecho del desarraigo, del despilfarro y de la

obsolescencia su forma de vida cotidiana. Pero eso nos ha vuelto dependientes,

de manera que el hombre no es el sujeto autónomo de sus instrumentos. Y en

cualquier caso la situación es irreversible. Por eso no tiene demasiado sentido

la filosofía de Heidegger, que quería recuperar las raíces de la supuesta

‘buena’ vida anterior a la técnica. Anders, de hecho, fue tremendamente crítico

con su viejo maestro que le parece «pseudoconcreto». Y de quien dice que:

«practicaba una filosofía de las raíces que convierte a los seres humanos en

vegetales». Lo que necesitamos es una nueva antropología y no una ontología. Una

teoría del ser acaba siempre por construir una metafísica y lo que ahora

necesitamos no es eso, sino una nueva comprensión de la técnica. La técnica es

irreversible y ha superado ya el estatus de instrumento. Más bien designa un

mundo que condiciona de manera irremediable nuestras acciones. Nuestra vida

está hecha de máquinas producidas por otras máquinas que necesitan de más

máquinas para ser mantenidas, reparadas o recicladas. [Y usted que me lee por

Internet no sabe muy bien].

Las máquinas forman una red

(una megamáquina, por decirlo en términos de Mumford) que tiende a

desarrollarse por sí misma y el sujeto

deviene objeto en un mundo maquinal. La máquina obedece, pero lo hace

‘horriblemente’, pues desencadena toda una serie de procesos automáticos hasta

que el hombre pierde el control. La técnica se convierte en catástrofe —y con

la bomba atómica se convierte en catástrofe final porque la industria bélica

actúa como cualquiera otra, por paradójico que parezca:

«Puesto

que, efectivamente, le da el pan a cientos de miles de personas, y no solamente

pan sino casas, coches y vacaciones, puede incluso darse aires de defensora del

sentimiento de responsabilidad social.» LOS MUERTOS, DISCURSO SOBRE

LAS TRES GUERRA MUNDIALES (1965)

En esa situación ‘tener

miedo’ es, sencillamente, afirmarse como humano. La cobardía se convierte,

pues, en esperanza.

«Quienes

intentan persuadirnos de esto [quienes pretenden que no

debemos tener miedo] (sean personas competentes o no), lo único que

demuestran es su falta de competencia moral.

Así, una ética que pueda dar

razón de la situación de lo humano en una sociedad tecnológica debe pasar por

recuperar las emociones. Burlarse en nombre del racionalismo de la importancia

de lo ‘emocional’ equivale a no comprender qué está sucediendo hoy a los

humanos:

«Es

evidente que reaccionamos de una manera ‘emocional’, frente a la

catástrofe que nos amenaza, y no nos

avergonzamos de ello. Es de no

reaccionar así de lo que deberíamos sentir vergüenza. El que no reacciona así y

califica nuestra emoción de irracional, no sólo revela frialdad, sino

estupidez» TESIS 3 SOBRE CHERNÓBIL, 1986.

Pero es evidente también que

la mayoría de la gente no soporta vivir sin esperanza:

«El

hecho de que incluso hombres muy inteligentes y politizados no comprendan lo

que está pasando me ha desanimado a menudo. Con Ernst Bloch, por ejemplo, se

repetía una y otra vez una situación en la que él decía: “¡Günther, déjame en

paz con tu idea fija! ¡No puedo ni oír la palabra ‘Hiroshima’!” ¡Ernst Bloch! Y

yo le contestaba una y otra vez: “¿Cómo se puede seguir insistiendo en el

‘principio esperanza’ después de Auschwitz e Hiroshima? Me resulta enteramente

inconcebible”. A parte de que la esperanza no es ningún principio sino un

estado anímico e injustificado. Pero él no quiso bajarse del burro.»

LLÁMESE COBARDÍA A ESA ESPERANZA; Bilbao: Basatari, 1995, p.109.

Ese ha sido el signo trágico

del pensamiento de Anders. Entendió antes que nadie el significado del

biocontrol y la novedad absoluta que para la política significa el hecho de que

se pudiese continuar viviendo y gobernando con esquemas totalitarios bajo manto

democrático. Pero no halló oídos entre las gentes, porque como dejó escrito el

la segunda parte de LA OBSOLESCENCIA DEL SER HUMANO (1960):

«Los

seres humanos son adiestrados en la pasividad. Dado que estamos

acostumbrados a ver imágenes pero no a ser vistos por ellas; a escuchar a las

personas, pero no a ser escuchados por ellas, nos acostumbramos a una existencia

en la que se nos ha privado de una mitad de la humanidad. (…) Se nos roba hasta la posibilidad de

notar esta pérdida de libertad porque a nosotros la ‘servidumbre’ nos llega

a casa y se nos expone como producto de entretenimiento y como una comodidad.»

La insensibilidad ante el

Apocalipsis y ante el colapso ambiental han tenido la consecuencia que Anders

previó: lo han hecho inevitable. E inevitablemente con la crisis que se inició

en 2008 se ha vuelto a hablar de Anders, convertido tal vez en una ‘moda

cultural’. Hoy cada vez más gente se siente (con más o menos buenos motivos)

“contemporánea de los tiempos del fin”, por usar la expresión de Anders. La

obra del pesimista incorregible que fue Anders, muestra que la denuncia existió

aunque no quisimos escucharla. Cuando convivir con la catástrofe misma se

convierte en algo normal, la denuncia de Anders tiene algo de la dignidad de

los profetas. Pero su personaje favorito del Antiguo Testamento, no era ni

Moisés que liberaba al pueblo, ni Job que se autocompadecía, sino Noé que se

puso a construir un arca para salvar la vida aunque le tomasen por loco cuando

anunciaba el diluvio. Eso también nos da una pista.

PARA LEER MÁS: