En primer

lugar, es evidente que la moral tiene que ver con la conducta de los seres

humanos. Por horribles o trágicos que sean algunos fenómenos naturales, como

las tormentas o los terremotos, no son buenos o malos moralmente; tampoco lo es

la conducta de animales que son distintos del hombre, por fatigosa, obstinada o

perfectamente destructiva que sea, aunque antropomórficamente podríamos hablar

como si así fuese.

Así que

podemos empezar preguntando si hay algo en los seres humanos que los haga a

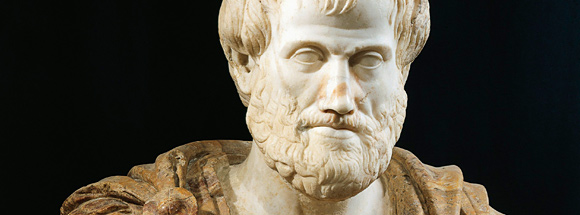

ellos únicamente sujetos del discurso moral. Fue Aristóteles quien insistió

firme y sistemáticamente en que la diferencia entre los hombres y el resto de

componentes del mundo natural era la racionalidad. Todas las cosas vivientes

tenían almas o vidas. Las plantas sólo tenían vida vegetativa, mientras que

otros animales (la creación bruta, como solía llamársela) tenían también esta

vida sensorial y perceptiva; pero sólo los hombres tenían un tercer tipo de

vida, la vida racional, que abarcaba y absorbía las otras dos. En un adulto, la

razón adoptaba dos formas distintas, una superior (divina) a la otra. A la

razón divina o pura le interesaba el conocimiento y la contemplación de los

rasgos del mundo que no podía ser de otro modo. La gente dedicada al cultivo de

la razón pura eran matemáticos, científicos y filósofos, y no se podía esperar

que prestaran mucha atención a los asuntos prácticos. (...)

Pero, aparte

de esa extraña forma de vida intelectual, todo el mundo tenía la razón

práctica, que tenía que ver con las cosas que estaban sujetas a mutación, con

los asuntos prácticos de la vida cotidiana, de las políticas públicas o de la

guerra. La razón práctica se interesaba, por tanto, en las actividades

dirigidas hacia la consecución de unos objetivos. El que un hombre escogiera

ejercer el bien o el mal era en última instancia, un asunto de su carácter,

pero de él era responsable, porque si se hacía el bien mientras se era joven,

era posible desarrollar un buen carácter. Poco a poco, haciendo el bien, al

principio tal vez porque así le decían a uno que debía hacer, por la vergüenza

que suponía no hacerlo, o por ver haciéndolo a otras personas a quienes se

admira, un individuo se iba dando cuenta del motivo de actuar de este modo. Así

se interiorizaban, podríamos decir, las mejores normas de conducta y los buenos

fines, y, al final, la motivación de un buen hombre sería el bien mismo. (...)

Desde el

punto de vista de la razón práctica, los seres humanos ya habían recibido como

parte de su instrumental conceptual la

idea del bien y del mal, de la virtud y del vicio. La virtud de un hombre

consistía en sus propias cualidades características. Así como la excelencia de

un caballo residía en su poder físico, y tal vez en su belleza y cualidades,

también la excelencia de un hombre residía en su capacidad para cultivar

deliberadamente la práctica de sus cualidades en tanto que ser esencialmente

humano, las virtudes de su temperamento o sus virtudes éticas. Por tanto, para

Aristóteles, la idea de la ética podía deducirse de la naturaleza de las

especies, porque la racionalidad humana hacía posible la existencia de virtudes

característicamente humanas que podían reconocerse por lo que eran. Desde

cualquier punto de vista, la moral, o la ética, eran cualidades naturales; del

mismo modo que un caballo excelente cumple bien sus funciones sin tener que ser

guiado o espoleado para que lo haga (desea, por ejemplo, ganar en las

carreras), también un hombre bueno hará el bien sin necesidad de recompensas,

sino porque así lo desea, y se complacerá en ello.

La inmensa

diferencia entre la respuesta de Aristóteles a la pregunta “Qué tienen de

particular los seres humanos que los hace objeto de la ética?” y posteriores

respuestas puede explicarse por el ascenso del cristianismo. Los hombres en

tanto especie se caracterizan ahora por poseer no sólo la razón sino un alma

inmortal, y por haber sido dotados con el concepto de existencia de un Dios a

quien deben obedecer, así como de un Cristo cuyas huellas deben seguir (...) la

racionalidad, después de todo, podría verse como el mayor regalo con el que

Dios ha dotado a los hombres. Así también existían filósofos, incluso aquellos

que mantenían puntos de vista religiosos, que buscaron en la razón el rasgo de

los seres humanos que les hacía responsables de la existencia de la moral. Tal

vez el máximo exponente de este punto de vista fue Kant.

Aristóteles,

en toda su filosofía, empezaba a partir de “los fenómenos”: lo que sabemos

sobre el mundo en el que vivimos y lo que podemos decir de él (si lo que

sabemos o decimos parece conducir a contradicciones, entonces le corresponde a

la filosofía dilucidar cuáles son aquellas cosas que son fundamentales y inmutables

y descartar el resto). En ocasiones se le critica por empezar en el mundo

ordinario de la percepción y el lenguaje, pero ¿dónde empezar, si no? Sabemos y

decimos que existen hombres buenos y malos, comentamos y debatimos sobre ese

hecho y es a partir de ahí de donde comienza su Ética.

(...) [Pero]

para Kant, que fue educado en la doctrina del protestantismo alemán, empezamos

a pensar acerca de la ética a partir del hecho de que estamos rodeados de

derechos y obligaciones, cosas de las que estamos convencidos que han de

hacerse, o que deben evitarse, de acuerdo con los dictados de una implacable

conciencia protestante que reside en el interior de todos nosotros. La pregunta

que él se plantea es: ¿Cómo es posible esa certidumbre, y la exigencia categórica

de obrar según sus dictados? ¿De dónde surge (...) esa certidumbre? Su

respuesta, en la “Crítica de la Razón Práctica” y en los “Grundlegung”

(Principios Fundamentales de la Metafísica de la Ética), fue que procedía de la

razón del ser humano. Actuar bajo la necesidad, al igual que uno hace al

obedecer a los dictados de la conciencia, es actuar de acuerdo con la ley. De

acuerdo con Kant, la naturaleza en su totalidad está sujeta a leyes y todo

cambio en ella, tal como lo percibimos, está sujeto a alguna ley causal. Las

criaturas racionales, sin embargo, están sujetas no solamente a las leyes

físicas que gobiernan la conducta de todos los objetos materiales, sino de un

modo singular también a las leyes morales, que la razón tiene el deber de

imponerse a sí misma.

A los seres

humanos no los gobiernan sólo las leyes newtonianas de la física, sino que

también se autogobiernan por leyes que son el producto de la razón. Si un ser

humano o criatura racional actúa por el deseo de provocar algo, o movido por la

lujuria, la avaricia o incluso el afecto, entonces actuará como parte de la

naturaleza; únicamente hace lo que es inevitable que haga como animal que es, y

no se le puede atribuir ni culpa ni mérito por ello, al igual que tampoco se

los atribuye a otro animal que actúa de esa forma. Solamente si actúa movido por una buena

voluntad, es decir, por su determinación de hacer lo que es su obligación, de

acuerdo con la ley moral que él se ha impuesto racionalmente a sí mismo, su

acción será moralmente buena o entrará en la esfera de la moral.

Según Kant,

no existe en el mundo nada moralmente bueno, excepto la buena voluntad. Las

normas racionales que un hombre se da a sí mismo cuando representa sus

obligaciones, o con buena voluntad, es el imperativo categórico. Para que

exista una acción racional, el hombre ha de adoptar una “máxima”, o principio

declarado; y la forma básica de imperativo categórico es actuar únicamente

según la máxima que él desearía que fuese la ley que gobernase no sólo su

acción aquí y ahora, sino todas las acciones de todo el mundo en todo momento,

siempre que estuviesen en las circunstancias en las que dicho hombre se

encuentra. Imaginemos una situación de escasez, por ejemplo, una sequía; y

supongamos que hay una prohibición general de utilizar la manguera para regar

el jardín. Ahora imaginemos que una persona que vive en una casa apartada,

protegida por los árboles de las miradas curiosas de los vecinos y de los

helicópteros que pudieran sobrevolar la zona, deseara regar sus hortalizas para

inscribirlas en un concurso local. Es consciente de que podría hacerlo sin que

lo pillaran, y está muy tentado de usar su manguera. Si, con todo, ese

individuo se dice a sí mismo: “sería equivocado que utilizara mi manguera”, y

siente con fuerza el impulso de no hacerlo (tal vez su esposa, menos consciente

moralmente, lo empujaría a ello), no podrá justificarse hacer una excepción a

su favor. No cree que nadie debiera utilizar la manguera cuando y cómo lo

deseen, porque eso es contrario al propósito de la prohibición y se acabaría el

agua. Aunque lo que desea es utilizar su manguera y no las demás, el imperativo

categórico, en otras palabras, su conciencia, le dicta que no debe hacerlo, por

mucho que vaya en su contra.

© Mary WARNOCK: ‘ÉTICA PARA PERSONAS INTELIGENTES’. Ed. Turner – Fondo de Cultura Económica. Madrid – México, 2002, (fragmentos, p. 121- 124). Reproducción exclusiva para uso escolar.