Entrevista con Alexandra Laignel-Lavastine.

Publicada en Le Monde, 20 de diciembre 2002.

Trad. Ramon Alcoberro.

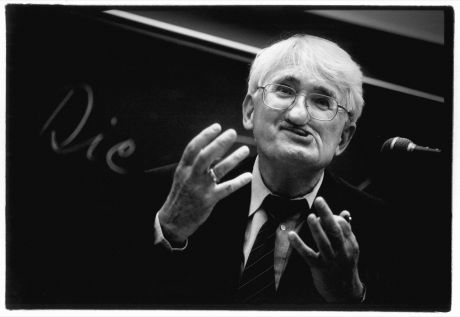

Jürgen Habermas se ha hecho célebre por su defensa de un "patriotismo constitucional", que permitiría el nacimiento de una cultura política compartida a escala europea. Heredero crítico de Escuela de Francfort, iniciada por Max Horkheimer y Theodor Adorno, el filósofo no ha dejado de perfilar su proyecto, desde la catástrofe del nazismo, con la preocupación por reconstruir una esperanza en la razón, añadida a la construcción de una ética del discurso. Esta vez aborda los desafíos a los que las biotecnologías confrontan nuestra moderna comprensión de la libertad.

La preocupación por las biotecnologías es reciente en su obra. No aparece en absoluto antes de 1998. ¿Cómo se articula con su reflexión sobre la democracia?

Es verdad, no me he sentido particularmente interesado en cuestiones de ética aplicada. En ese dominio, los filósofos muchas veces ejercen un trabajo de expertos y se ven, además, obligados a adaptarse a formas burocráticas de organización y de decisión. Un pensamiento espontáneo, que no se deje circunscribir, difícilmente se pliega a esas exigencias. Hay que aspirar siempre a la claridad analítica y a la profesionalidad. Pero una cosa es, para un filósofo, hacer uso de su saber especializado, en el cuadro de comisiones, y otra tomar partido en el espacio público, en tanto que intelectual, a propósito de cuestiones bioéticas.

Las cuestiones de bioética que provocan los progresos médicos sobre temas de la procreación, hace tiempo que llaman la atención del público. Sin embargo, sólo desde 1998 se ha desarrollado realmente la investigación sobre células madre extraídas de embriones humanos o de tejidos de fetos abortados. El desciframiento del genoma humano ha abierto enseguida la esperanza de ver desarrolladas a gran escala terapias genéticas; y ha provocado también el consiguiente interés económico en la explotación de estas tecnologías. Por lo que se refiere al debate público sobre los progresos de la neurología y las perspectivas de manipulación de las funciones cerebrales, tampoco es un tema mucho más antiguo. Se trata, seguramente, en todos estos casos, de especulaciones, y nadie puede decir con certeza lo que separa a la especulación de la predicción. Habida cuenta del ritmo de dichos progresos, teníamos interés, sin embargo, en anticiparnos a ciertas eventualidades formulando hipótesis.

Me interesa, ante todo, la cuestión siguiente: ¿Cómo se transformará nuestra visión de nosotros mismos, en tanto que personas que dirigen su propia vida y son responsables de sus actos, si un día llegamos a acostumbrarnos a manipular nuestras disposiciones genéticas o nuestras funciones cerebrales? No temo especialmente la influencia de un naturalismo cientista sobre nuestra conciencia cotidiana; se trata de un tipo de determinismo equivocado. Pero si nos acostumbramos a usar tecnologías a través de las cuales intervenimos habitualmente en el contenido genético o en la base misma de las operaciones mentales de otras personas, entonces nuestra visión normativa no podría dejar de sufrir una transformación radical. Eso afectaría forzosamente a la propia autoconciencia previa que acompaña todas nuestras actividades, aquella según la cual nosotros somos sujetos actores.

Uno de los elementos de dicha conciencia es la certeza de que nosotros somos capaces de actuar de tal manera que nuestras opiniones y nuestras actitudes sean sólo determinadas por razones. Si esa conciencia de la libertad fuese tácitamente saboteada por prácticas normalizadas de telecontrol, nuestras instituciones democráticas reposarían, ellas también, sobre pies de barro. Desde Rousseau, el ciudadano democrático se ha caracterizado por el hecho de poder considerarse no sólo el destinatario de las leyes, sino su autor.

Tal es, efectivamente, la inquietud central que atraviesa su último libro El porvenir de la naturaleza humana. ¿Pero por qué, concretamente, la manipulación del genoma humano debería llevarnos a no considerarnos ya como los autores responsables de nuestra propia vida, o a desatender el mutuo respeto que se deben las personas entre ellas?

Debo insistir, de entrada, en que no soy biólogo y que ignoro si el escenario de un "shopping en el supermercado genético", que hoy se esboza, será nunca realidad. Se puede esperar que la idea de "bebés de diseño" permanecerá en el nivel de la pura y simple especulación. Dicho esto, el tema es demasiado serio como para no concebir, a título de hipótesis, que cualquier día podríamos estar en presencia de un eugenismo positivo, más allá de la simple terapia preventiva. Al mismo tiempo, los padres tendrían la posibilidad y el derecho de actuar, antes del nacimiento de sus hijos (si es que siguen teniéndolos), sobre ciertas características, disposiciones o actitudes monogenéticas. En tal caso, preveo la posibilidad que un adolescente, que tome conciencia de la manipulación prenatal de que ha sido objeto, se sienta limitado en su libertad ética.

El adolescente podrá entonces pedir cuentas a sus padres, responsables de su perfil o diseño genético. Podrá, por ejemplo, reprocharles haberlo dotado de un talento matemático y no aptitudes atléticas o musicales, que le habrían sido más útiles para la carrera de atleta o de pianista con la que sueña. ¿Podrá considerarse todavía como el único autor de su propia biografía, cuando llegue a conocer las intenciones que han guiado en su elección a los coautores de su perfil genético? Ciertamente, los padres desean lo mejor para sus hijos. Pero no pueden saber cuál será "la mejor" dotación genética en el imprevisible contexto de una biografía que no es la suya.

Me parece que la única manera de excluir el riesgo de un abusivo condicionamiento genético es actuar de tal manera que toda intervención tendente a modificar características genéticas obedezca a un punto de vista "clínico": el que se adopta ante una segunda persona sobre la cual tenemos el derecho a suponer que pueda consentir. Pero una situación tal no se da más que en el caso de enfermedades hereditarias que entrañan una afección indudablemente extrema, y cuyo pronóstico se ha establecido con certeza. No podemos partir de la idea de un consenso amplio más que para el rechazo de grandes males, porque, por regla general, nuestras orientaciones axiológicas son extremadamente divergentes. Además estamos particularmente orgullosos de este pluralismo.

A sus ideas ya conocidas sobre la moral, sobre el derecho y sobre la democracia, añade hoy nuevas tesis sobre una "ética de la especie humana" ¿Qué entiende usted por tal?

En las sociedades liberales, la Constitución garantiza a todo ciudadano la libertad "ética" de conducir su vida, en el marco de las leyes, como le parezca. Cada cual debe poder decidir lo que es bueno para él; para la persona que desea ser, y que los demás están llamados a reconocer en él. Presuponemos, por lo demás, que un acuerdo general no puede obtenerse, en el mejor de los casos, más que a cerca de lo que vaya en interés de todos, dicho de otra manera, más que sobre lo que sea "justo", mientras que las ideas sobre lo que sea "bueno", o sobre lo que no sea un batiburrillo, difieren según las culturas, las formas de vida, las personas y las biografías. Por excelentes razones, tales proyectos de vida sólo se presentan en plural. Sin embargo las intervenciones biotecnológicas sobre las bases naturales de la vida del hombre nos confrontan al desafío de una necesidad de regulación a escala planetaria, incluyendo la relación con las cuestiones éticas. En efecto, ya no se trata de cuestiones de justicia, susceptibles de ser definidas sobre la base de los derechos humanos. La cuestión de saber si deseamos prohibir, en todo el mundo, la clonación depende de la manera en que deseemos comprendernos, de una manera general, como miembros de la especie humana. Al mismo tiempo, la controversia por lo que respeta a las diferentes "visiones del hombre" que están en concurrencia adquiere una significación directamente política. Y el terreno en que se desarrolla esta controversia es el de la ética de la especie humana.

Usted insiste, por otra parte, en los contenidos religiosos que faltarían por traducir en el lenguaje moral de nuestra época ¿Cómo se puede conciliar ese interés por la religión con una ética de la especie humana?

Las imágenes del hombre, como se ha visto, se presentan también en plural, concretamente como imágenes del mundo humanista y antihumanistas, religiosas y laicas de las cuales forman pare. Ahora bien, estamos obligados, incluso por razones políticas, referidas a la substancia de la visión controvertida que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, a una entente a escala mundial.

En este debate, las visiones del mundo laicas no se benefician, a primera vista, de ningún estatus privilegiado. En el bien entendido de que, en nuestras sociedades postseculares, la ciencia institucionalizada detenta el monopolio del saber referente al mundo. Obviamente, el creacionismo que invoca fuentes bíblicas no puede pretender el mismo reconocimiento público que una teoría científica que asume el hecho de ser falsable. Para cuestiones empíricas, nos fiamos de expertos científicos (y de su explicación mediante peritajes) para que establezcan lo que la sociedad -por ejemplo, ante la justicia- debe considerar como verdadero o falso. En cambio, en materia de ética, o de las cuestiones que dependen, en sentido amplio, de visiones del mundo, ninguna institución puede evitar que los ciudadanos se formen un juicio por sí mismos.

Ahora bien, la visión del mundo del naturalismo cientista no tiene, por ella misma, el estatuto de ciencia. Se trata de una síntesis elaborada a partir de informaciones científicas que entran en concurrencia con otras visiones del mundo. Por lo que concierne a cuestiones fundamentales de ética política, las voces religiosas tienen como mínimo el mismo derecho a hacerse oír en el espacio público. Es verdad que las opiniones presentadas por medio de una retórica religiosa, no pueden contar con el asentimiento democrático más que si están traducidas a un lenguaje universalmente accesible, por ejemplo, a un lenguaje filosófico.

La dialéctica de la razón y la dinámica autodestructiva de una modernización acelerada no son descubrimientos recientes. Es en el contexto de una civilización que "descarrila" donde hay que situar mi interés por una aproximación respetuosa hacia tradiciones religiosas que se distinguen por la capacidad superior que poseen de articular nuestra sensibilidad moral. Emprendido en un espíritu que no pretende criticar las religiones, el trabajo que consista en traducir su mensaje a lenguajes públicos y universalmente accesibles, sería el ejemplo de una secularización que salva en vez de aniquilar.

Usted ha escrito este verano pasado [2002] un artículo sobre el tabú del antisemitismo, que algunos, especialmente en Alemania, desearían poder transgredir. ¿Cómo interpreta este retorno, bastante general en Europa, que consiste en culpabilizar el deber de memoria como una especie de censura insoportable, y a defender el derecho a "mal pensar"?

Muchas veces se trata simplemente de un conflicto, muy comprensible, que opone los jóvenes a una generación de mayores, cuya dominación de la vida intelectual es -favorecida por circunstancias históricas- inhabitualmente larga. En la medida en que dicho giro es, además, iniciado por ciertos renegados de la izquierda de 1968, la hostilidad visceral hacia todo cuanto es normativo parece, más bien, el síndrome de un agotamiento; una vez perdido el adversario que podría ser objeto de sus humoradas surrealistas, se vuelven contra los ideales que ellos mismos revocaron desde hace mucho. Dicho esto, en el contexto de la vida intelectual alemana, este cambio de mentalidad presenta también características nacionales muy específicas.

Tras de la reunificación, los intelectuales, se pusieron otra vez a expresar aspiraciones nacionales rechazadas durante mucho tiempo. Los estilos son diversos: más como siempre en Martin Walser, dotado de una coloración joven-conservadora en otro escritor como Botho Strauss, mezclada de aspectos liberales en quienes se denominan la Generación berlinesa. El denominador común de todas esas tendencias es un deseo de normalidad y la celebración de un espíritu desacomplejado, respeto a las tradiciones propias de Alemania, que se rodean de un aura falaz y de las cuales se pretende que fueron proscritas. Se piensa entonces fácilmente en autores como Carl Schmitt (1888-1985) que tras de la Segunda guerra mundial hizo creer que era un pensador perseguido, cuando la recepción de su obra presenta una continuidad ininterrumpida desde la década de 1930 hasta nuestros días.