REGLA Nº 49: La definición de “existencia feliz” sería: una existencia tal que, vista objetivamente, o (porqué aquí importa un juicio subjetivo) según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no ser. Del concepto de una tal existencia se sigue que la queremos por ella misma, pero no solamente por el miedo a la muerte, y de ello se sigue, a su vez que quisiéramos que fuera de duración infinita. Si la vida humana se adecua o puede adecuarse al concepto de una tal existencia es una pregunta que, como se sabe, mi filosofía niega (...)

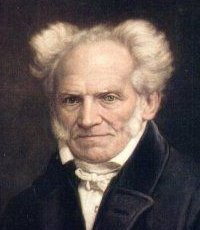

Arthur SCHOPENHAUER: El arte de ser feliz. Explicado en 50 reglas para la vida.

Con algunos filósofos sucede que producen resistencias emocionales: gustan o no gustan. O tal vez sus hipótesis conceptuales sólo pueden arraigar en los lectores cuando “estamos preparados” para escuchar lo que nos dicen, es decir, si hemos tenido algún tipo de experiencia más o menos homologable a la situación desde la cual ellos reflexionen. Conste que “no estar preparados” no debe ser considerado algo necesariamente malo: no entender a un filósofo por no haber pasado por las situaciones desde la que él reflexiona puede ser (y muchas veces es) efectivamente una suerte. En definitiva, ante algunos filósofos –pesimistas, herméticos...-, deberíamos preguntarnos si tenemos alguna opción a comprenderlos. Porque ellos, desde luego, no nos van a ayudar en el camino. Muchas veces ni siquiera escriben de una manera lo suficientemente clara. Escribir mal y hablar mal en filosofía, como en la vida, acostumbra a ser un pésimo indicio sobre el valor de una teoría. En el caso de ese tipo de filósofos la pregunta por su misma legitimidad es tan necesaria que, antes de introducirse en su obra, conviene dedicar una especie de prolegómenos a justificar si tienen una entidad suficiente como para dedicar tiempo a leerlos.En la historia de la filosofía, ser considerado como un filósofo menor, un “ya no” (ya no Voltaire/Goethe/Humboldt) pero también como un “todavía no” (pongamos por caso, todavía no Nietzsche/Freud), dificulta obviamente una comprensión autónoma del pensamiento de muchos autores porque no se les lee en función de ellos mismos, sino por lo que aportan a otros. Eso sucede con Schopenhauer y con algunos otros pensadores de su mismo tiempo o algo posteriores (como Feuerbach, por ejemplo), que en las escuelas –suponiendo que alguien los recuerde todavía– sólo se explican a guisa de “influencia de fulanito sobre la obra de menganito”. Hay que empezar a leer a Schopenhauer asumiendo que algunas preguntas son previas, necesarias y un muy mucho pertinentes. ¿La filosofía de Schopenhauer es una teoría substantiva del pesimismo existencial o, tal vez, habrá que situarlo, al modo académicamente consolidado, sólo como un antecedente de Nietzsche y Freud? ¿Puede leerse Schopenhauer por si mismo, o es sencillamente el eslabón ochocentista de una cadena que empieza con los moralistas franceses del XVII y termina –de momento, por lo menos– en Cioran?

Lo fácil es rememorar a Schopenhauer como un “hacedor de frases” y como el hombre que sostuvo que la realidad es siempre peor de lo que se piensa. Lo difícil es seguirlo por la intrincada senda de su análisis del dolor del mundo (algo que tal vez por razones psicológicas sólo acostumbran a hacer los muy jóvenes o los demasiado viejos). Se olvida casi siempre, además, que Schopenhauer fue también un filósofo “académico”, si palabra tal fuese sinónimo de riguroso (que no es el caso en demasiadas ocasiones). Y fue, además, el único filósofo alemán que había viajado lo suficiente por una Europa (Francia, Inglaterra, Italia...) que los autores alemanes de su época sólo conocían por lecturas, de manera que está bastante curado de una cierta mirada ingenua sobre el progreso. A la hora de valorar su aportación, no debiera pasarse por alto tampoco que Schopenhauer fue el primer filósofo occidental a integrar en su pensamiento la sabiduría de los Upansihads –y que la fórmula “tat twam asi” [“tu también eres eso”] le llevo a situar la idea de la piedad como signo de la comunidad del sufrimiento en el corazón de su concepción moral.

La metáfora del puercoespín

Con su conocida metáfora del puercoespín, el propio Schopenhauer indicó cuál es la distancia justa para situarse ante las cosas humanas (y también para acercarse a su obra, evidentemente). En un frío día de invierno, una manada de puercoespines se junto para resguardarse de la helada gracias a su propio calor, amontonándose unos encima de otros. Pero sucedió que se pincharon entre ellos haciéndose sangre y tuvieron que separarse rápidamente, con lo que otra vez sintieron frío. Así entre el peligro de morir de frío o de hacerlo por el dolor que se infringían mútuamente con sus espinas, acabaron encontrando la distancia correcta: la que no pide ni intimidad ni alejamiento, la que no nos convierte en solidarios a la violeta ni nos lleva a desentendernos por el dolor de los otros.

Eso que Schopenhauer no es

Contra lo que generalmente se repite en tantos libros, Schopenhauer no se inscribe en la tradición de la “filosofía popular”, sino en la universitaria, aunque fracasara en el intento cuando en 1820 propuso un seminario en la Universidad de Berlín sobre –ni más ni menos– “El conjunto de la filosofía o la doctrina del mundo y del espíritu humano”... que, encima, profesaba a la misma hora de las lecciones de Hegel. Schopenhauer fue el primero, por ejemplo, en caer en la cuenta de la contradicción entre las ediciones A y B de la “Crítica de la Razón pura” kantiana. Pero fijémonos en un libro de texto perfectamente clásico y de referencia en el ámbito hispánico: “El pensamiento alemán de Kant a Heidegger” de Eusebi Colomer (Ed. Herder, Bcn.) No le otorga siquiera un capítulo propio. Es un misterio de la voluntad perdida...

La posteridad de Schopenhauer resulta así un tanto compleja: filósofo–para–literatos (o, por lo menos, filósofo de cabecera para “mi” novelista del XX: Thomas Mann, para Proust o para tantos otros), y filósofo “recurso último” en momentos especiales y complejos de la vida... Ya había dicho La Rochefoucauld que: “El ingenio nos sirve a veces para cometer osadas tonterías” (Máximas, nº 415) ¿Ha sido éste el destino de Schopenhauer?

Para no entender nada, o casi nada, de Schopenhauer, lo mejor –es decir, lo peor– es creerse el pretencioso libelo (o “Consideración intempestiva”) que Nietzsche tituló “Schopenhauer como educador”. A la búsqueda de un padre espiritual y de un biotipo que no era para nada el suyo, Nietzsche erró en magnificar un aislamiento que nunca fue tal y una independencia intelectual o moral que no existió jamás.

No nos debería desorientar, por lo demás, el hecho de que el anciano filósofo cascarrabias reconstruyese una biografía más acorde con su imagen última (ese famoso daguerrotipo, donde aparece mefistofélicamente sonriente un viejo con el rostro surcado de arrugas, y con el pelo desordenado ya definitivamente cano). Schopenhauer fue también, aunque se olvide, un joven orondo y de pelo negro. En el famoso daguerotipo aparece como un rentista lo suficientemente cínico como para reírse también de sí mismo y, por qué no, también un solitario –pero de los que nunca valdrán para ermitaños. Pero hay algunos retratos “juveniles” que lo presentan como un esnob gordito, un poco soñador, pasado de lecturas y que, en mi modesta opinión, lo reflejan mucho mejor desde el punto de vista espiritual. Schopenhauer tenía construido todo un sistema filosófico desde antes de los treinta años, cosa extremadamente rara en el ámbito del pensamiento– y su filosofía debería ser analizada desde lo que conceptualmente pretendió ser: una alternativa al kantismo y a la necesidad de replantear la metafísica.

El reaccionario

Urge superar la imagen de un Schopenhauer rentista que vive retirado, dedicado a escuchar ópera, a traducir Calderón de la Barca y Gracián y a glosar la filosofía hindú. Es esa una imagen retórica y de ópera bufa que él mismo alentó y muy propia (demasiado propia) de la reescritura de su personaje llevada a cabo tras el fracaso de las revoluciones de 1848 cuando se encontró, casi por azar, en una tesitura histórica para la que no estaba preparado: la de encabezar el pensamiento reaccionario y el patrioterismo germánico, en “gran estilo”.

Schopenhauer no debe etiquetarse automáticamente como un reaccionario, sino como alguien que conoce muy bien las contradicciones de la revolución francesa (se las había oído contar de viva voz a Goethe, uno de los amantes de su señora madre) y que sabe, por tanto, que en todo Robespierre anda escondido un Napoleón y, en consecuencia, no está por la labor de creer en ninguna filosofía de la historia. Es, además, un filósofo que ha viajado y eso cura de cualquier enfermedad pangermánica y evita caer en el pensamiento desiderativo. De hecho, llegar a la conclusión antileibniziana de que vivimos en el peor de los mundos posibles es el lenitivo imprescindible para el deseo.

Teniendo en cuenta que la filosofía alemana del XIX se basa en la más brutal apología de las pasiones, y en intentar lograr desde el ámbito del autodominio moral lo que no se ha logrado desde la política, la crítica del deseo debe ser muy tomada en cuenta. Como dice el tópico, Francia hizo la revolución y Alemania –que no pudo hacerla– la pensó. Eso obligaba a toda una generación (la de la primera mitad del siglo XIX) a situarse en un ámbito realmente muy complicado, justificando una sentimentalidad sublimoide o un moralismo represivo extremo. Evidentemente, la filosofía de Schopenhauer no resulta válida para este juego autocompasivo.

Schopenhauer no es nuclearmente un filósofo reaccionario excepto si uno está dispuesto a aceptar que lo progresista fuese la defensa del Estado Hegeliano –así en mayúsculas– como demiurgo de la Razón. Pero esa es una interpretación que resulta ingenua a la vista de lo aberrante que llegó a ser el hegelianismo político. Se observará que Schopenhauer no está a favor del Estado sino (y no para fastidiar) de la policía: es decir de un orden burgués, provisional y confortable, y que nunca cayó en la trampa, luego muy socorrida por los totalitarismos, de creer en una “racionalidad” estatal. Schopenhauer no es lo suficientemente pesimista como para creer que un Estado (o un Dios transfigurado de racionalismo moral) pueda salvarnos de nosotros mismos.

Schopenhauer conocía suficientemente por dentro la sociedad alemana, todavía provinciana, austera y prudente, como para carcajearse ante la simple posibilidad de que el “Espíritu” pueda encarnarse en algo tan peregrino como la monarquía prusiana o el culturalismo de Weimar. Su padre, Heinrich, había salido huyendo de Danzig –hasta entonces una ciudad libre– cuando en 1793 fue anexionada por Prusia; y el filósofo había pasado dos años de la primera adolescencia en Francia, concretamente en Le Havre, que siempre recordó como los más felices de su vida. Además leía en inglés. Con esos antecedentes es difícil imaginar que su obra fuese a constituir un canto al prusianismo militarista con el que como es sabido, coquetearon en uno u otro momento tanto Hegel como Fichte o Schelling. Si alguien quiso ser cosmopolita y poco “germánico” (tan poco como para traducir a Gracián!) ese es nuestro filósofo.

Para Schopenhauer, como para Kierkegaard o (mucho antes) para Pascal, la política es algo que sucede a un nivel tan poco teórico que, simplemente, debemos soportarla con el mismo gesto de fastidio que uno pone cuando en la calle chirrían los frenos de un coche o nos martillean con una música estridente o con cualquiera otra algarabía desconsiderada. Existe lo político y negarlo parece ingenuo; pero no recubre ningún “secreto”, como supondrán después sus presuntos herederos en la filosofía de la sospecha (el el fondo demasiado ilustrados aún, aunque sea por la vía voltaireana). Lo político –cree Schopenhauer– es, como mucho, un azar, una expresión de la voluntad que, como todo lo excesivo, no puede más que acabar en el fracaso. Lo importante está en otra parte.

Inevitables influencias

En su edición castellana de “Sobre la filosofía universitaria” (Nathan, València, 1989) Jesús Hernàndez i Dobon ya mostró que sus debates se centran en la herencia del kantismo y que, cuanto hay en él de cosmopolita ilustrado es, por lo menos, tanto como lo que hay de subjetivista y de pesimista. Los temas de Schopenhauer son los de Schleiermacher, Fichte o Humbold, aunque sus respuestas sean, ciertamente, muy alejadas de las que ellos propusieron. Cierto es que Schopenhauer constituye exactamente lo contrario de un ilustrado y que su tesis central: el pesimismo de la carne, la sumisión final de la voluntad a la naturaleza, es incompatible con la creencia ilustrada en el progreso. Pero la importancia que los ilustrados dieron a lo “orgánico” (sin la que no se entienden ni Voltaire, ni Montesquieu, ni Diderot) es también uno de los ejes del filosofar schopenhauriano.

Para entender a Schopenhauer (o por lo menos para entender la lectura de Schopenhauer que proponemos aquí) es necesario pasar por dos únicos autores, que son, por demás, los grandes ejes del pensamiento alemán de fines del XVIII: Goethe, con su idea de la “protoplanta” (ese núcleo originario del que todo emana) y Kant, con su obsesión por el mundo nouménico que nos acompaña fantasmagóricamente para recordarnos que lo formal es condición de lo empírico.

En su “Viaje a Italia” Goethe había tenido la visión una planta originaria de la que surge toda forma de vida. Esa intuición de la existencia de un núcleo vital primario del que deriva todo lo demás y de cuya energía deriva toda otra forma viva acompañó a Goethe a lo largo de toda su obra (piénsese en el descenso de Fausto hacia las “madres del ser”, continuidad y reelaboración de esa intuición básica). Pues bien, Schopenhauer cree haber visto también un principio vital de fuerza ontológica, creador de todo cuanto somos: arraiga en cada uno de nosotros y se llama “voluntad”. El lugar de la “protoplanta” en Goethe lo ocupa la “vida” que Schopenhauer entiende como unidad de lo existente. La voluntad contiene y derrama vida.

Y algo semejante podríamos decir de su replanteamiento del “noumeno” kantiano que Schopenhauer traduce también como “voluntad” (y que el schopenhauriano Freud identificará mucho más tarde como “sexo”). Si el noumeno kantiano resultaba incognoscible es porque se lo buscaba donde no está: no es posible llegar a él por deducción transcendental o por ningún otro artificio conceptual. Más bien al contrario es por la voluntad que se hace posible todo lo demás.

Ese cruce de influencias Goethe/Kant es central. El punto de partida de la reflexión será siempre kantiano (distinción fenómeno [apariencia] / noúmeno [esencia - ser en sí]) pero en Schopenhauer ese “algo” ontológico y constitutivo no es, para nada, algo que deba permanecer ignoto: puede nombrarse, describirse y analizarse como “voluntad” y constituye, como la protoplanta goethiana, la esencia misma del cosmos. Conviene matizar que la voluntad no quiere “nada” en el sentido que no quiere nada en concreto que no sea su propia expansión y su propia continuidad. Nada hay en la materia si se busca en ella un plan o un objeto. La voluntad vendría a ser el motor de la materia –y el amor, como el sexo o como todas las otras pasiones–, no sería otra cosa que un epifenómeno de la voluntad.

Otros autores además de Goethe y Kant dejaron su huella en Schopenhauer. Pero Gracián, La Rochefoucauld, la filosofía hindú, e incluso su crítica al idealismo alemán, son puntos de llegada, nunca influencias previas. Convendría no olvidar que nada hay más alejado de un “moralista” en filosofía que la moral tal como se entiende habitualmente. Un moralista no puede ser jamás moralizante sin negarse a sí mismo. Si el estilo del mejor Schopenhauer es voltaireano, su intención será des/engañar o incluso provocar – se le puede atribuir cualquier intención, la que sea, excepto resultar edificante e ilustrado. Nada más absurdo para él que creer en la ilustración como panacea. El cerebro del hombre y la estructura ontológica de la realidad no cambiarán nunca. El hombre es el mismo de siempre, un mamífero agresivo, y resulta ingenuo creer que va a “convertirse” a la racionalidad y a la armonía cuando la fuerza y el desorden son características nucleares de la voluntad.

Schopenhauer no es lo que generalmente se entiende por un “moralista” porque valora demasiado la individualidad o, para ser más exactos, la fuerza de la voluntad que se hace presente en la subjetividad, (de hecho lo que reprocha a Hegel es que su sistema aniquila y asfixia la vida real y contradictoria de los individuos). Pero al mismo tiempo se encuentra con la paradoja de que la voluntad no es algo exclusivamente mío sino que todo lo que vive está animado por esta fuerza. Lo que existe, pues, es la voluntad. Lo demás no constituye sino apariencia, o en su vocabulario, “representación”.

Ese es el drama mismo de lo schopenhauriano: por una parte existe el individuo y su diferencia. Por otra parte esa diferencia no tiene la significación que subjetivamente quisiéramos creer: Schopenhauer cree saber que en el amor ni siquiera se está haciendo referencia al sexo sino a algo mucho más telúrico y profundo: a la reproducción y a la continuidad de la vida. El hombre tiene voluntad de permanencia, pero –en realidad– lo único que existe es la vida y, por lo tanto, cualquier anhelo de la voluntad no es más que un disfraz mal disimulado de la fuerza ciega que jamás conseguiremos cabalgar.

“El mundo como voluntad y representación”

“El mundo como voluntad y representación” es el título del único gran libro de Schopenhauer, aunque esa gran obra en cuatro partes, regularmente aumentada sea poco agradecida en su lectura y resulta mucho más fácil iniciarse desde cualquiera de las múltiples antologías de “Parerga”, algunas de las cuales ya elaboradas en vida del autor.

La filosofía de Schopenhauer parte de la distinción kantiana entre la cosa en sí y el fenómeno, como ya hemos dicho. Pero la cosa en sí se convierte en él en “voluntad” a condición de no entender como voluntad la facultad interior y demasiado humana de decidir que el término designa habitualmente. Voluntad es una fuerza natural que se manifiesta en todo lo que existe, desde la manzana que cae hasta el movimiento de los planetas pasando por los seres humanos. La voluntad como rasgo psicológico sólo es una de sus manifestaciones, perfectamente superficial si cabe decirlo. De ahí que muchas veces Schopenhauer escribiese Voluntad con mayúsculas.

Ya hemos dicho que la voluntad nada quiere. O mejor sería decir que se quiere a sí misma. Sólo la mueve su propia perpetuación. Por eso el concepto que sirve para entender como ella mueve cosas es el de “representación”. Representación es la imagen que el ser humano se hace de la voluntad a través del prisma (distorsionado) del propio pensamiento. A diferencia del fenómeno en Kant, la voluntad schopenhauriana no tiene ningún valor de verdad. La representación es siempre ficción, como es ficción el amor (el sexo) que sólo encubren la reproducción. La representación es “velo de Maya” (el nombre hindú de la ficción y el símbolo de la muerte).

Y de ahí el propio fracaso de la voluntad: aunque la voluntad exista y se manifieste en el ciclo perpetuo del retorno, la muerte es también el testimonio de la final impotencia de la voluntad en las cosas. Entre la desgracia y la felicidad no hay simetría posible. La felicidad es inconsciente: sólo la reconocemos cuando la hemos perdido. La desgracia, la miseria, se hace patente en cambio con mano de hierro en todo lo que existe y en la brutalidad misma de la vida. Y lo mismo sucede con el dolor y el placer, que engendra de inmediato el aburrimiento cuando dura demasiado. Sólo la muerte, la paradójica última expresión de la miseria, nos libera del ciclo. El mundo es un valle de lágrimas y, sin embargo, Schopenhauer condena el suicidio como una afirmación demasiado fácil y demasiado primaria del querer vivir.

Sólo hay dos medios para arrancarse a la absurdidad de las cosas: la moral que nos lleva a reconocer la identidad de todos los seres (unidos por la cadena del nacer y del perecer) y, por lo tanto, a sentir una piedad por todo lo vivo y el arte que nos permite una evasión parcial entre el dolor del mundo.

El arte

En la filosofía de Schopenhauer el arte (esencialmente la música) y la estética en general son mucho más que un simple apartado. Mediante el arte el hombre se libera del querer-vivir que nos ata al mundo como a un banco de una galera. El arte posee la maravillosa capacidad de metamorfosear el mundo en ideal.

Mientras que Kant y Hegel habían situado la poesía como arte supremo porque es el que hace un uso creador del lenguaje, en cambio el arte supremo para Schopenhauer es la música porque es pura abstracción y ni siquiera necesita palabras para expresar la belleza. La música es una presencia directamente manifestada, que no necesita ser traducida a formas y ni siquiera expresa la Voluntad; escapa así a la representación que es la limitación de las artes plásticas. Situarse más allá del lenguaje y no representar nada (lo que sólo lograría la música o la mística) es la única manera de escapar a la Voluntad. Wittgenstein, más que Nietzsche, intentará explorar ese camino.