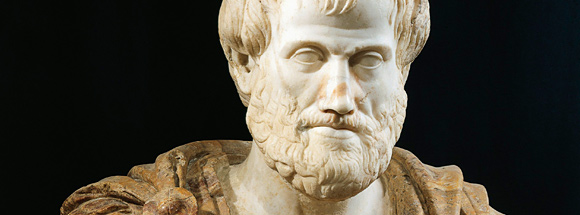

¿QUÉ

ES LA ÉTICA ARISTOTÉLICA?

Anne

MERKER

No

hay ámbito de la actividad humana que no esté hoy

penetrado por consideraciones éticas. La ética está

en boca de todos y en todas las salsas. Pero en punto a saber

qué es, tenemos de ello una noción más bien

vaga. «Ética» es una de esas palabras cuya

fortuna ha sido inmensa y cuyo sentido original se ignora. Pocos

dudan que hablar de ética, además de que es hablar

en griego, significa referirse poco o mucho a Aristóteles.

Porque sin Aristóteles nuestro pensamiento habitual moderno

no usaría el término ‘ética’

para hablar de moral, de la misma manera que sin Platón

la palabra ‘idea’ estaría ausente de las múltiples

lenguas en que se ha injertado para designar el contenido de nuestros

pensamientos.

EL

«ÈTHOS» EN EL CORAZÓN DE LA HUMANIDAD

La

‘ética’ [«hè èthiké»]

sobreentiende ‘estudio’ [«pragmateia»]

y es literalmente un estudio que concierne al «èthos».

El «èthos» consiste en el carácter,

la manera de ser habitual y, en consecuencia, en las costumbres

de una persona o de un pueblo. La ética es, pues, el estudio

de los caracteres, o de las costumbres, y el adjetivo ‘ético’

significa en general, ‘lo que hace referencia al carácter

o a las costumbres’. Estamos, pues, bastante lejos de la

acepción moderna del término ‘ética’

con su huella de dignidad y que apunta hacia consideraciones elevadas,

mostrando lo que de más exigente tiene la moral. Se trata

simplemente del estudio de los caracteres... Pero quién

dijo que el carácter es una cosa simple. ¿Qué

es el carácter, «èthos»? Se trata de

una cierta calidad del alma. Con más precisión:

el carácter es una calidad compleja en la medida en que

resulta de una relación interna entre componentes psíquicos

heterogéneos. Efectivamente, el alma humana, la «psique»

del ser humano, no es en absoluto uniforme. Hay en nosotros una

facultad de pensar, es decir, no una simple conciencia, que todo

ser dotado de sensación tiene en parte, sino una facultad

racional capaz de comprender las relaciones de causalidad, capaz

de comprender principios, de preguntarse ‘por qué’

y de llegar mediante una cadena de deducciones a un origen y a

un primer principio.

Hay

también en nosotros una facultad sensible e incluso una

facultad de desear un objeto que nos parece bueno y hacia el cual

nos movemos, sea en sentido propio o figurado, hasta procurárnoslo.

Hay además una facultad de crecer y de reproducirnos. El

ser humano comparte algunas de tales facultades con las plantas

y los animales (la facultad de crecer, o ‘alma vegetativa’),

o tan solo con los animales (la facultad sensorial, la facultad

deseante, que le da la facultad de desencadenar un movimiento

total hacia un objeto bueno y deseable o aparentemente bueno),

casi como los dioses que son en la representación que de

ellos se hace Aristóteles, vivientes cuya vida toda se

concentra en un acto de pensamiento.

Pese

a ese reparto de facultades con quien vale menos que él

(el animal) y con quien vale más (el dios), el humano presenta

una especial característica: es el único viviente

que reúne en él a la vez el deseo y el pensamiento

racional; mientras que el animal tiene deseo sin tener pensamiento

y mientras que el dios tiene pensamiento (pues ‘es’

pensamiento) sin tener deseo puesto que nada tiene que desear:

es perfecto, acabado, sin que nada le falte.

Lo

humano, por su parte, está marcado por la necesidad, por

la falta; no es autárquico y por el hecho de tal condición,

que comparte con todos los vivientes mortales, tiene deseo. Pero

el «èthos» es, precisamente, la relación

entre el deseo y el pensamiento intelectual: el «èthos»

consiste en la calidad de nuestro deseo en tanto que sigue –o

que no sigue– a la razón que prescribe al deseo los

objetos que debe buscar o de los que debe huir: «Admitamos

que el carácter es la cualidad de lo que es no racional

en el alma, pero que es capaz, según una razón prescriptiva,

de seguir a la razón («logos»).» [‘Ética

a Eudemo’, II, 2] El carácter es la cualidad de nuestro

deseo, elemento no racional en el alma, en tanto que obedece o

que desobedece a una razón prescriptiva, en tanto que la

sigue o no la sigue. El «èthos» es, así,

el corazón del ser humano, de su humanidad. Porque, considerado

bajo el ángulo de la sola actividad de pensar, el ser humano

tiende hacia un horizonte sobrehumano, tiende hacia lo divino.

Considerado como un ser deseante, sin que su deseo se encuentre

en relación con el pensamiento intelectual, no es más

que un viviente animal, se sitúa a un nivel infrahumano.

Es mediante la relación del deseo con el pensamiento racional

como el viviente animal que es el humano, llega a ser un viviente

propiamente humano, y realiza su humanidad. Esa relación

es el «èthos». La ética se halla aquí:

en el corazón del ser humano se aloja la dimensión

ética de la realidad.

EL

JUEGO DEL DESEO Y DE LA RAZÓN

La

persona, pues, se califica moralmente a partir del tipo de objeto

que se representa como bueno, y que desea porque lo cree benéfico.

Y en consecuencia, como el placer nunca está lejos del

deseo, la persona se califica moralmente a partir del tipo de

objetos mediante los cuales encuentra placer. La razón

prescribe lo que es bueno buscar o aquello de lo que se debe huir:

nos dice lo que es bueno, es decir benéfico, o lo que es

malo, es decir, pernicioso. La recta razón, la razón

que está en lo verdadero, sabe que para cualquier cosa

que admita de más o de menos, lo bueno coincide con el

término medio, la justa medida; pues, el exceso destruye

todo lo que pretende abarcar más que la cantidad necesaria

y benéfica, de la misma manera que la falta destruye lo

que se recibe en menos que la cantidad querida. Este principio

es válido para el cuerpo, para el alma y para el viviente

en su conjunto.

Cuando

la razón se encuentra cierta en los fines que persigue

y cuando el deseo se subordina a la razón y se propone

lo que ella le presenta como bueno, entonces (y sólo entonces),

si se trata de una relación estable, somos virtuosos, en

la medida en que tal relación es habitual y firmemente

adquirida. Eso es lo que sucede con la persona moderada («sophron»)

cuyos deseos de placer sensual no están ni más acá

ni más allá de lo que la razón le presenta

como justa medida y como buena.

La

persona es viciosa si la razón, aferrada a un error del

cual no se corrige, entiende incorrectamente lo malo y lo bueno,

y si el deseo persigue lo que la razón erróneamente

considera como bueno; tal es el caso del desordenado («alokastos»)

que supone, por principio, que se debe gozar sin trabas y cuya

facultad deseante se ordena con arreglo a tal principio. Virtud

y vicio dependen, pues, de la verdad o del error de la razón

en lo tocante a lo que realmente sea bueno o malo, y de la armonía

del deseo respeto a la razón: la armonización en

la verdad es la virtud, la armonización en el error es

el vicio.

Nos

queda por considerar la posibilidad de un entrelazamiento, y no

de un paralelismo, entre las operaciones de la razón, que

afirma o niega que algo sea bueno, y las operaciones del deseo,

que persigue lo bueno y rechaza lo malo. En efecto, puede suceder

que la razón se halle en la verdad, pero que el deseo tienda,

pese a ella, a aquello que la razón presenta como rechazable.

La razón y el deseo se encuentran entonces en conflicto

(«kratos»). Cuando la razón tiene éxito,

el individuo se encuentra en una situación de dominio,

de templanza («enkrateia»). Si, en cambio, el deseo

triunfa sobre la razón, entonces el individuo se halla

en una situación de falta de fuerza, de intemperancia («akrasía»).

La

«enkrateia» se parece a la virtud, la «akrasía»

se parece al vicio: vistos desde fuera los actos resultantes son

los mismos. Pero desde un punto de vista ético son muy

diferentes. No es que en el virtuoso se produzca un estado forzado

de dominación de su razón sobre sus deseos; sencillamente

sucede que no tiene otros deseos que los que prescribe la razón,

no desea un placer de manera excesiva. Se encuentra en un estado

de paz interior que resulta de un «èthos» perfectamente

cumplido: en el virtuoso el deseo se halla totalmente, sin reservas,

en línea con la razón.

Por

el contrario el «enkratés» que se autodomina

se ve obligado a hacer un gran esfuerzo sobre sí mismo;

su razón lucha contra los deseos desbordantes y, en ellos

mismos, contrarios a la razón. Se halla en un estado de

conflicto interior que puede dominar pero no suprimir. El dominio

sobre uno mismo («enkrateia») es una victoria cuando

la virtud, que está más allá de toda lucha,

sobrepasa incluso la victoria.

De

la misma manera, el «èthos» del intemperante,

incluso si se parece al vicio, no es el del vicio: el intemperante

lucha contra sus deseos excesivos, pero pierde la batalla. El

vicioso no sólo satisface sus deseos desbordantes sino

que además considera bueno satisfacerlos.

El

problema ético principal a resolver hace referencia a la

relación entre lo que hay de no racional y de racional

en el alma humana, y consiste en lograr, pese a la irracionalidad,

una subordinación perfecta del primer componente al segundo.

Es sin embargo imposible que la razón, por sus propios

medios y de manera directa, domine sobre lo que es irracional,

porque, precisamente, no se puede razonar con lo que no razona.

Igual como no se razona con un animal para hacerse obedecer, no

se puede tampoco argumentar con lo que contiene de no racional

nuestra propia alma. El deseo no puede orientarse hacia lo bueno

mediante demostraciones. Sólo por otra vía obtendrá

el «èthos» la calidad deseada: por la costumbre

(«êthos»), palabra de la cual deriva Aristóteles

el término «èthos» [‘Ética

a Nicómaco’, II, 1]. Pero un hábito tal sólo

puede ser organizado en el interior de la comunidad humana. En

tal sentido, la ética es una parte de la política

y no puede haber cumplimiento de la humanidad en el ser humano

fuera de la esfera política.

©

Anne MAERKER (Universidad de Estrasburgo II-Marc Bloch) Le Magazine

Littéraire, febrero de 2008, pp. 54-56. Reproducción

exclusivamente para uso escolar. [Trad. R.A.]