Cuando, terminada la Segunda Guerra Mundial, la sociedad «Max Planck» le ofreció la dirección de un Instituto que estaría destinado a investigar la Psicología del comportamiento, Konrad Lorenz recorrió los campos y prados del Viejo Imperio, como, siguiendo una vieja y fea costumbre, se solía llamar entonces aún a la República Federal Alemana en Viena, ciudad natal de nuestro investigador. Lorenz buscaba un nuevo hogar para sus gansos grises; a decir verdad, no sólo para éstos, pero lo cierto es que a partir de este momento, el nombre de Konrad Lorenz irá ligado para siempre a los gansos grises.

Lorenz buscaba un lugar en medio de la Naturaleza, lejos de las moradas de los hombres, para poder estudiar el comportamiento de sus animales. Buscaba un prado con un pequeño lago.

Entre Starnberg y Herrsching encontró lo que buscaba.

Y bautizo el lugar con el nombre de “Seewiesen” [los Prados del Lago].

El nombre de Seewiesen no figura en los mapas. Pero Seewiesen se ha convertido en la Meca de los investigadores del comportamiento.

La investigación del comportamiento, o Etología, es una de las ramas más recientes de las Ciencias Naturales. La Etología pretende trazar un cuadro completo del comportamiento de los animales sobre un gráfico llamado etograma. En ocasiones es llamada también Psicología animal, pero el término puede inducir a error, ya que de acuerdo con su etimología, Psicología significa tratado del alma. Por esto se ha estudiado su comportamiento con métodos científiconaturales. El concepto «alma» es rehuido sistemáticamente. En el behaviorismo —versión americana de la teoría del comportamiento europea—, fundado por John Watson, se han eliminado totalmente conceptos y expresiones de la Psicología tradicional, como ‘pensar’, ‘sentir’, ‘percibir’, etc. Lorenz y su escuela no llegan a tal extremo. Por el contrario, en ocasiones el maestro mismo recae en un antropomorfismo que es precisamente lo que la Etología trata o, para ser más exactos, debe tratar de evitar. Pero que nadie se enfade, pues él no sólo lo sabe, sino que, por lo general, suele pedir disculpas por tales deslices. He aquí un ejemplo, sacado de un trabajo suyo escrito en 1931:

«Así que uno se ha familiarizado un poco con la manera de moverse que tienen las grajillas, se advierte en seguida en estas [aves] viajeras su falta de conocimiento del lugar. Aparte de su tendencia a conservar una determinada orientación en tanto surcan los aires a gran altura, se comportan casi igual que las crías de su misma especie faltas de guía; tan pronto como tienen que descender para buscar alimento o para pasar la noche, vuelve a hacerse visible la misma inseguridad y falta de decisión... Luego, así que todas se han posado felizmente, tornan a levantar el vuelo, con regularidad, unas cuantas veces, hasta que, por fin se calman.»

Así pues, aquí se dice, de forma casi explícita, que las grajillas son indecisas, lo cual equivale a decir que, en circunstancias normales pueden tomar decisiones. Y, ¿cómo toman las grajillas sus decisiones? ¿Por votación o por decisión de la mayoría? Si esto no es antropomorfismo... Pero Lorenz lo sabe muy bien, pues unas líneas más adelante, escribe: «Me doy perfecta cuenta de que todo esto tiene un intenso olor a antropomorfismo, pero...»

A decir verdad, no convence la razón que Lorenz aduce tras su «pero» a favor de este antropomorfismo, pero viene a demostrarnos que el investigador vienés se da perfecta cuenta del contrasentido en que ha incurrido. Sin embargo, como quiera que toda su obra escrita está salpicada de tales contrasentidos, uno no puede menos que preguntarse una y otra vez:

¿A qué viene esto?

Konrad Lorenz acababa de pronunciar una conferencia en la Academia Católica de Baviera; el tema elegido había sido, una vez más, la selección intraespecífica, esa selección que tan fatales consecuencias habría de tener para el hombre, ya que, con ella, éste aprendió a matar a individuos de su misma especie (lo que, excepción hecha de nosotros, sólo se da en las ratas). En la discusión se le reprochó que, sirviéndose de concatenaciones analógicas, habría referido al hombre las conclusiones a que había llegado en el campo animal. Se dijo que el hombre, poseedor de un alma espiritual, estaba al margen del reino animal y por encima del mismo. Se habló de Moral, de Ética, de costumbres, de religión; el resultado a que se llegó fue más o menos: el hombre no es agresivo por naturaleza; el hombre es bueno; el medio es el que lo hace malo.

A esto respondió Konrad Lorenz, evidentemente excitado:

«¿Dónde está, pues, ese hombre bueno? Eso no es más que una figura ideal.»

Alguien de entre el público le gritó de repente: «¡Acuérdese de Teilhard de Chardin!»

A lo que Lorenz contestó:

«¡Nadie tiene que recordarme el nombre de Teilhard de Chardin! Teilhard de Chardin habla, en realidad, del hombre futuro, tal como éste llegará a ser tras el proceso evolutivo y sólo entonces. Pero yo estoy hablando del hombre de ahora, y digo que este hombre no está aún completo. Los seres humanos no somos lo que creemos ser. El ‘missing link’, ese eslabón perdido entre el simio y el “Hombre”, que todos buscamos, somos nosotros.»

Todos rieron la ocurrencia, al parecer espontánea e intranscendente; y, sin embargo, quienes después han tenido la ocasión de leer su libro «Das sogenannte Böse» [El pretendido mal], han caído en la cuenta de que ya entonces Lorenz hablaba en serio. En esta obra el etólogo vienés nos dice:

«La razón de que me ocupe aquí con tanto detalle de los peligros de la selección intrespecífica, dejando a un lado la función perpetuadora de la especie que cumple la agresión, es la siguiente: ninguna otra característica o actividad puede resultar tan paradójica y contraproducente como el comportamiento agresivo en su manifestación destructora o dañina. Más adelante veremos qué consecuencias ha tenido esto en algunos animales, como, por ejemplo, en el ganso del Nilo y en el turón. Pero, por encima de todo, es más que probable que la manifestación dañina de ese instinto de agresión que los hombres llevamos, aún hoy, en la médula de los huesos, fu producto de un proceso de selección intraespecífica que actuó sobre nuestros ascendientes a lo largo de varios milenios; concretamente a lo largo de todo el Paleolítico. Cuando los hombres, merced a sus armas, a sus ropas y a su organización social, consiguieron, al fin, mantener a raya los peligros exteriores del hambre, el frío y la voracidad de los grandes animales de presa, y, en consecuencia, estos dejaron de ser factores básicos del proceso selectivo, debió de entrar en acción una selección dañina, intraespecífica. Ahora, el factor que promovía la selección era la guerra que hordas humanas vecinas y rivales mantenían entre sí. Y este factor debió provocar el culto y cultivo de todas esas “virtudes guerreras” que, por desgracia, aún hoy siguen siendo para muchas personas ideal digno de nuestros mejores esfuerzos.»

En el último capítulo de dicha obra, Lorenz vuelve a insistir en nuestra condición de eslabones que va del simio al “hombre”, y nos dice:

«Si yo tuviera que ver necesariamente al hombre como imagen definitiva de Dios, me enfurecería con Dios. Pero si tengo presente que nuestros antepasados fueron monos vulgares y corrientes, hermanos del chimpancé, hasta una época recentísima desde el punto de vista de la historia de la Tierra, veo, al fin, un destello de esperanza. No es necesario alimentar un optimismo prepotente para reconocer que de nosotros, los humanos, puede surgir algo mejor y más elevado. Lejos de ver en el hombre la imagen incontrastable y definitiva de Dios, me limito a afirmar modestamente y, según creo, con gran respeto para con la Creación y sus inagotables posibilidades: nosotros somos el eslabón entre el animal y el hombre auténticamente humano, tanto tiempo buscado.»

Una vez más se nos dice que el hombre ha de empezar por llegar a ser auténticamente hombre o, lo que es lo mismo, por humanizarse. Pero el optimismo de que aquí se habla ha sufrido, después, un cambio radical. Konrad Lorenz está hoy muy lejos de aquella actitud que lo llevó a creer que el hombre podría convertirse algún día en esa criatura humana y humanizada que hoy tan sólo pretende ser. En las charlas dirigidas a sus antiguos compañeros de colegio en Viena y en alguna conferencia pronunciada en la Asamblea de Naturistas y Médicos Alemanes, se advierte un profundo e inequívoco pesimismo.

El hombre —viene a decirnos Lorenz— no consigue ya trasformarse en hombre. Ahí está como prueba de ello la bomba atómica..., pero dejemos esto.

No han faltado quienes se han sentido ofendidos por las palabras de Konrad Lorenz, arguyendo: si el hombre no es hombre ¿qué es entonces?

Con ésta, se abren interrogantes tan trascendentales como ¿tiene el hombre —esto es, el eslabón que ha de unir al animal con el ser ‘humano’— voluntad propia, o no?

El animal, se nos dice comúnmente, no la tiene. He aquí la actitud de Lorenz ante esta cuestión.

«Los hombres se ven sacudidos por el disparatado miedo de que el total esclarecimiento de las causas primeras del acontecer cósmico pudiera evidenciar que la libre voluntad del hombre es mera ilusión. En realidad, el hecho de que yo soy el que quiere está tan fuera de toda duda como mi propia existencia. Sólo bajo una consideración muy superficial, la libertad de la voluntad parece como si consistiera en poder querer, sin condicionamiento alguno, lo que a uno le viniera en gana. Pero esto sólo es así para quien no está dispuesto a aceptar la causalidad.

»Recuérdese la avidez con que fue recibida la indeterminabilidad del proceso microfísico, la acausalidad de los saltos cuánticos, y cómo sobre ella se levantaron teorías que pretendían conciliar el determinismo físico y la fe en la libre voluntad del hombre, aun cuando a ésta sólo le quedaba ya la triste libertad del dado que cae por casualidad. Nadie puede pretender seriamente que poseer una voluntad libre consista en dejar que el individuo decida a su capricho sobre lo que ha de hacer y dejar de hacer. Nuestra volición más libérrima está sometida a las leyes de la Moral, y nuestra apetencia de libertad sirve, entre otras cosas, para impedir que obedezcamos a otras leyes que no sean éstas.

»Un hecho significativo es que la angustiosa sensación de falta de libertad nunca es provocada por el convencimiento de que nuestro comportamiento está ligado a las leyes de la Moral con tanto rigor como los procesos fisiológicos a las leyes de la Física.»

¿No es esto un alegato a favor del libre albedrío? Cuando menos es el alegato del zoólogo Konrad Lorenz, metido a filósofo, a favor de la Ética kantiana. La facultad de la autodeterminación constituye un valor fundamental de la vida moral. La circunstancia de que el hombre pueda ser considerado como persona moral que experimenta su comportamiento como acto o suma de actos libérrimos es, en cambio, filosofía. Kant, Schiller y Wilhelm von Humboldt vieron en la libertad la premisa de toda vida ética y el fundamento de toda humana actividad.

Piénsese, si no, en el lema hegeliano «Historia del mundo como progreso en consciencia de libertad.» Si un naturalista se pone a hablar y a defender el libre albedrío, allá él, pero con ello en nada contribuye a una definición antropológica del hombre. El libre albedrío es un problema filosófico y, por lo tanto, es imposible determinar por procedimientos científiconaturales si es que realmente existe una tal libertad volitiva o ésta se reduce a una mera vivencia subjetiva. Que Konrad Lorenz defienda la doctrina kantiana, es cosa suya. En definitiva, ello nada tiene que ver con la teoría del comportamiento. Tampoco se pueden determinar el valor y la categoría de la labor efectuada en el terreno de la investigación del comportamiento por la circunstancia de que el autor en cuestión sea católico o judío.

Y aunque a primera vista pudiera resultar disparatada la idea de que alguien pueda establecer una relación entre estos dos factores, lo cierto es que tal idea es practicada con harta frecuencia. Sobretodo en sentido inverso. Así, Konrad Lorenz tiene en contra a todos aquellos que propugnan una imagen teológica del hombre. Cuando nos ocupemos de los ataques dirigidos contra Lorenz, algunos de ellos durísimos, volveremos sobre el asunto.

Pero ¿qué ocurre con la consciencia humana, con la reflexión del hombre sobre su propio yo? Un animal, se dice, no sabe nada de sí mismo, carece de consciencia. Pero si concedemos una consciencia al hombre de hoy, como eslabón entre el animal y el hombre humano y humanizado del futuro, ¿no levantaremos un muro definitivo e infranqueable entre el animal (aconsciente) y el hombre (consciente)?

La consciencia individual procede de nuestra mentalidad occidental, enraizada profundamente en nuestra cultura, de que todo cuanto tiene una explicación natural carece de valor. Esta idea procede de una falsa interpretación de las categorías éticas kantianas, fruto, a su vez, de la idealista división del mundo en dos partes. Aquí concurren factores inconscientes. Nadie puede saber a priori cómo va a reaccionar y proceder el señor, la figura del padre, entre cuyos rasgos característicos tenemos cierta arbitrariedad con visos de injusticia.

Así, pues, ¿es la consciencia tan sólo una vivencia subjetiva? ¿Mera ilusión acaso?

La consciencia es inescrutable. Tan pronto como se consigue explicar por procedimientos naturales algo tenido hasta entonces por inescrutable, pierde automáticamente su pavoroso misterio. Así, Benjamin Franklin hizo del trueno que Júpiter lanzaba a su antojo, una chispa eléctrica e ideó el pararrayos para protegernos de ella.

¿Es correcta la idea que, desde Aristóteles, tenemos de la consciencia individual, de la capacidad que tiene el individuo de volverse sobre sí mismo, esto es, de reflexionar? ¿Es correcto entender esta capacidad reflexiva como facultad típica y privativa del hombre? ¿No reflexiona el animal?

El temor a afrontar la causalidad procede de la infundada preocupación de que una introspección causal pudiera acabar con el mito que envuelve a la Naturaleza. Tal actitud constituye, de paso, un trágico impedimento a la investigación.

Ello se hace tanto más peligroso cuanto que de este modo nunca se traspasa el umbral de la consciencia. Si se les preguntara a los aludidos, éstos se confesarían honestamente partidarios de la investigación del comportamiento. Y hasta es posible que, dentro de los límites de su especialidad, sean grandes investigadores. Pero inconscientemente están decididos a no llevar sus investigaciones más allá de los límites de todo aquello que ellos entienden y consideran digno de respeto. El error que de aquí emana no consiste en sentar como inescrutable algo que no lo es. Nadie sabe tan bien como un investigador de la Naturaleza que el conocimiento empírico del hombre tiene sus límites pero también sabe que nosotros no podemos determinar dónde empiezan estos límites.

Esta actitud caracteriza al naturalista e investigador Konrad Lorenz, como pude verse, entre otras, en su obra «Das sogenannte Böse» [El pretendido mal]. Siendo aún joven, Konrad Lorenz asistió a una conferencia del gran biólogo Alfred Kühn; éste terminó su disertación con las palabras de Goethe: «La más grande suerte del hombre que piensa es escrutar lo escrutable y dejar tranquilamente en paz lo inescrutable.» Kühn se detuvo un instante, luego levantó la mano como si quisiera desdecirse y por último grito en medio de los aplausos, por encima de éstos, incluso: «No, tranquilamente no; tranquilamente no, señores.»

Esta anécdota constituye un elemento clave para comprender la vida de Lorenz y todo su programa. Por lo que se refiere a la consciencia individual o reflexión, aceptada comúnmente como punto de separación entre el hombre y el animal, Konrad Lorenz no dice nada más. Opina que la reflexión o consciencia individual no ha sido aún suficientemente investigada y entiende que como los investigadores no se han adentrado suficientemente en este fenómeno, nosotros nos sentimos decepcionados e invadidos por un temor harto comprensible.

Casi todas estas críticas se deben a dos motivos; primero: con su teoría de la agresión, Konrad Lorenz ha venido a contradecir abiertamente la doctrina del Psicoanálisis, según la cual el instinto de agresión no es innato, sino aprendido y resultado de una frustración. En segundo lugar, Lorenz extiende al comportamiento humano conclusiones extraídas de su teoría del comportamiento comparado. Éstos son los puntos que hemos de aclarar. Refiriéndonos al primero, Friedrich Dorsch dice textualmente en su «Diccionario Psicoanalítico»: «El Psicoanálisis ha estudiado la parte e importancia que la agresión tiene dentro del comportamiento humano. Según Freud, la agresión tiene su instinto motórico en el instinto de muerte y su objetivo en la destrucción.»

Así es como lo ha visto y descrito Freud: pero ¿dónde están las pruebas científiconaturales?

No las hay. Si alguien se atreve a decir a un viejo freudiano que Konrad Lorenz y su escuela, lo mismo que otras escuelas de la investigación del comportamiento, no han encontrado rasgo alguno del instinto de muerte, recibirán al momento la respuesta de que los descubrimientos del Psicoanálisis no se pueden demostrar por procedimientos científiconaturales. Las Ciencias Naturales no aprehenden al hombre como un todo como «microcosmos»; de aquí que en realidad la discusión no tiene sentido.

Como tampoco tiene sentido alguno discutir con los representantes del Psicoanálisis sobre los resultados de la Fisiología del comportamiento comparado. Pero también hemos de reconocer que la escuela de Lorenz arremete sin contemplaciones contra el Psicoanálisis. El complejo de Edipo es para la escuela lorenziana sencillamente falso, nada más que una falsificación. Eibl-Eibesfeldt afirma que no existe una sexualidad infantil. Lo que los psicoanalistas dicen de la sexualidad infantil es parte del período de crianza. Y Lorenz, por su parte, dice:

«Pese a lo mucho que respeto y admiro a Freud [en mi opinión] ni existe ni puede existir un instinto de muerte, pues, en tal caso, la especie humana habría desaparecido hace ya mucho tiempo.»

No se trata aquí de pronunciarse a favor o en contra del Psicoanálisis, a favor o en contra de la investigación del comportamiento comparado. Pero los mismos psicoanalistas reconocen que se sirven de un lenguaje simbólico a causa de la imposibilidad de expresar los conceptos relativos al inconsciente con palabras tomadas del lenguaje directo. El Psicoanálisis es una terapia que prescinde casi totalmente de los métodos científiconatutrales. Un sabio psicoanalista inglés dijo en cierta ocasión que, de hecho, lo que se produce entre analista y analizado es un proceso único e irreproducible. Eso significa que, por tanto, no se puede enseñar; dicho en otras palabras: la técnica psicoanalítica se puede aprender, pero las interpretaciones dadas por los psicoanalistas a cualquier acontecimiento de dimensión sociocultural no son sino especulaciones; y por ser especulaciones o, lo que es lo mismo, interpretaciones personales, escapan a la verificación científiconatural. Pero eso nada dice, por supuesto, acerca del valor terapéutico del Psicoanálisis.

Tilman Moser, escribe en el «Frankfurter Allgemeinen Zieitung»:

«Dado el actual nivel de la aplicación de la Psicología animal en el campo humano, uno se siente algo preocupado por la amplia aceptación que tal hipótesis ha conseguido en amplios sectores. Una agresividad explicada fisiológicamente exonera a uno de tener que ocuparse de profundos y complicados conflictos y trastornos individuales que conducen a actos delictivos, así como de los problemas socioculturales que explican el aumento de la agresividad por una frustración de tipo individual o social.»

La frase puede formularse en sentido inverso y decir: quien ve la agresión exclusivamente como consecuencia de una frustración individual o sociocultural cierra los ojos intencionadamente a los aleccionadores y copiosos resultados de la fisiología del comportamiento comparado.

Quien no conozca ningún otro trabajo de la escuela lorenziana, a parte del libro «Das sogenannte Böse» [El pretendido mal], escrito por cierto en un lenguaje de fácil comprensión, le resultará difícil olvidar ese claro distingo entre animal y hombre. Durante siglos, el hombre se ha visto como criatura divina o como ser dotado por Dios con un alma espiritual; esto sólo demuestra que la frase de Teilhard: «Porque somos reflexivos, no sólo somos distintos de los animales, sino totalmente diferentes», ha de entenderse en sentido teológico y no científiconatural.

Sabido es lo que ocurrió cuando Charles Darwin, con toda prudencia, afirmó que el hombre procede del mono, o más exactamente: que hombre y mono tenían un antepasado común. La Cristiandad en peso se alzó contra él. En Inglaterra, Thomas Huxley salvó la situación con su especial habilidad, pero en Estados Unidos aún en 1925 tuvo lugar el famoso ‘proceso del mono’: un maestro expuso en clase la teoría del origen del hombre, y no tardó en ser denunciado y condenado por contravenir la disposición que prohibía difundir la teoría evolucionista.

Hoy la disputa en torno a la doctrina evolucionista ha pasado a la Historia. Pero ahora llega el segundo golpe; Lorenz afirma: «Nosotros somos el eslabón largo tiempo buscado entre el animal y el hombre auténticamente humano.»

Esta afirmación o descubrimiento ha sido tenido con frecuencia por una divertida ocurrencia.

Si cae el muro de separación entre el hombre y el animal —como de hecho ha ocurrido—, la terminología antropomorfista de Lorenz incurre en un contrasentido que ya no existe; y por consiguiente, tal terminología es perfectamente lícita. El único requisito que ha de cumplir es que sea correcta en su contenido, en su analogía, pues como muy bien reconoció Linneo, el hombre pertenece al grupo de los primates, esto es, a la llamada clase de los animales superiores; no obstante, las diferencias subsisten.

Pero el hombre no es algo distinto, sino un animal, incluido aquello que lo caracteriza como ser humano.

Esto, claro está como hombre y tal como lo entiende la investigación del comportamiento, y no tal como estamos acostumbrados a entenderlo por tradición y educación.

Lo dicho no debe inducirnos a caer en el error de que hemos de echar por la borda toda la Teología y la Filosofía para dar la razón a la investigación del conocimiento. Con ello nada conseguiríamos, como tampoco contribuiríamos a una mayor comprensión de la investigación del comportamiento. Sin embargo, al hablar del hombre sería conveniente que aclarásemos siempre primero si nos referimos a él en sentido teológico, filosófico o científico natural.

Pero volvamos a Konrad Lorenz. Antes de emitir un juicio sobre su obra «Das sogenannte Böse» [El pretendido mal], debería uno informarse sobre los conceptos fundamentales de la teoría del comportamiento, pues el autor de este libro maravilloso, interesante y elegantemente escrito ha olvidado incluir en él una clasificación de los principios básicos de su doctrina. Quien no esté dispuesto a tragarse los dos gruesos volúmenes de la «Verhaltenslehre», puede recurrir, para formarse una idea a la obra «Antworten der Verhaltensforschung» de Wolfgang Wickler. Wickler es el sistematizador de la escuela lorenziana. Konrad Lorenz, el gran pionero de la investigación del comportamiento. Su obra dará trabajo, a buen seguro, a varias generaciones. Se trata, sin duda, de un hombre obstinado, en ocasiones difícil, pero hemos de tener en cuenta que, como pionero de una nueva especialidad científica, tuvo que luchar contra toda suerte de enemigos y adversidades hasta sentar las bases de esta especialidad. Naturalmente, Lorenz no es el único ni el primer investigador del comportamiento, pero sí, y ello por encima de toda duda, el más sobresaliente. Él mismo dice de Oskar Heinroth que fue su maestro y de Nikolas Tinbergen, que es su par y compañero. Aparte que ya en el siglo XVIII se conocían las llamadas “sciences des moeurs” o doctrina de las costumbres de la vida. El término Etología (del griego ‘ethos’, costumbre, y ‘logos’, tratado) fue empleado por primera vez en 1892 por Guitel como ciencia de las costumbres (entendidas como hábitos y carentes de toda valoración ética). En 1906 Jennings empezó a reunir un etograma o inventario del comportamiento. Pero la investigación sistemática del comportamiento y de las costumbres de la vida de los animales no empieza sino con Konrad Lorenz y Nikolas Tinbergen.

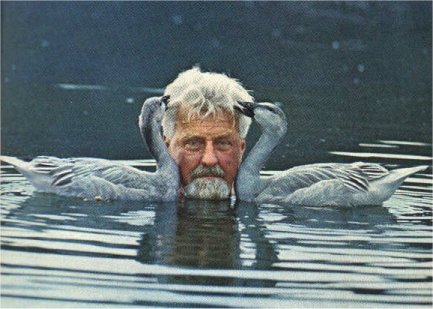

Hay un viejo filme en el que se puede ver a Lorenz nadando en una balsa rodeado de gansos. Los gansos recién nacidos lo toman por su madre porque en el momento de su venida al mundo se ven impulsados a tomar como madre al objeto redondo que flota sobre el agua –en este caso la cabeza de Konrad Lorenz. Esto constituye por sí solo un descubrimiento crucial; la obra de un pionero, representativa, por lo demás, de este siglo. La doctrina en torno a los instintos se desarrolló a base de la observación empírica, en la que convergían el proceso de aprendizaje afectivo, la actividad lúdica y la concepción genial.

En Inglaterra, Julian Huxley se ha cuidado de que Konrad Lorenz alcanzara el rango que le correspondía en razón de su talento específico. Tal vez se puede decir que el descendiente de aquel Thomas Huxley que advirtiera a Charles Darwin de la venganza de la Iglesia, descubrió al hombre que, después de éste, volvería a dar un impulso realmente decisivo a la biología.

Al igual que Darwin, Lorenz ha dado pasos de gigante. Pasos tan largos que han sido relativamente pocos los que han comprendido la contribución aportada por la investigación del comportamiento al conocimiento del individuo. La tan cacareada consciencia, proclamada y erigida en elemento típico y distintivo del ser humano, es al mismo tiempo nuestra perdición, pues nos lleva a la sobrestimación y esta sobrestimación a la autodestrucción. Aquí Lorenz ha herido al hombre, que se tiene por ser divino, en lo más profundo de su idealismo. Ha puesto de manifiesto las diferencias que separan al hombre que llama manifestaciones animales a las actividades que un animal no puede en modo alguno realizar, y a aquel otro hombre que aún ha de transformarse en humano.

«La Humanidad defiende su autoestima con todos los medios y conviene, sin duda, predicar humildad y tratar de hacer saltar de una vez para siempre por los aires, los obstáculos hijos de la presunción de la conciencia individual.»

Aquí, un evolucionista habla con palabras de revolucionario. Esto no tiene nada que ver con ese amor romántico a los animales que entre nosotros generalmente va acompañado de un desprecio al hombre o que, en ocasiones, aparece también como infantil amor a gatitos y monitos, sino con el empeño convencido y resuelto de aprender de la historia de los seres vivos que la agresividad, después de haber contribuido durante un largo período histórico al proceso selectivo de las especies, puede [debe] ser reducida, compensada, canalizada. Por este empeño suyo de liberar al hombre de su atávica soberbia, Konrad Lorenz podría recibir algún día el premio Nobel de la paz.

L. REINISCH y K. HOFFMAN (eds.): «CONDUCTORES Y SEDUCTORES» Traducción de Ramón Íbero (con modificaciones). Barcelona: Ed. Plaza y Janés. 1974, pp. 211-233. [Edición original en alemán Knaur, 1971].

De un ciclo de conferencias sobre personajes significativos de la sociedad mundial en la década de 1960 emitido por la Radiodifusión Bávara.

© de los autores. Reproducción para uso escolar exclusivamente.