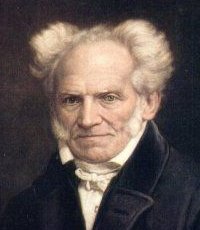

ARTHUR

SCHOPENHAUER Y LOS PUERCOESPINES

Vincent

VALENTIN

En

invierno los puercoespines se encuentran aquejados por dos sufrimientos.

O bien se alejan unos de otros y padecen frío. O bien se

juntan unos con otros para mantener el calor y se clavan las espinas

que les destrozan las carnes. Buscan, pues, una situación

intermedia aceptable entre la soledad helada y la proximidad hiriente.

Mediante esta fábula, Arthur Schopenhauer (1788-1860) resume

de una manera sencilla uno de los aspectos importantes de su pensamiento.

Como los puercoespines en invierno, los hombres se encuentran,

según él, empujados los unos a los otros por «la

necesidad de la sociedad surgida del vacío y de la monotonía

de su propio interior (...) pero sus numerosas cualidades repulsivas

y sus insoportables defectos los dispersan de nuevo. La distancia

intermedia que terminan por descubrir y en la cual la vida en

común se hace posible, consiste en la cortesía y

las buenas maneras».

Friedrich

Nietzsche veía en el texto el estado de espíritu

de una sociedad devenida vulgar y niveladora. Sigmund Freud apreciaba

la parábola en que reconocía su propio escepticismo

en lo tocante al proceso de civilización, necesario pero

productor de neurosis. Tal vez no sea casual que tuviese en su

mesa de trabajo un pequeño puercoespín como pisapapeles.

Para

Arthur Schopenhauer este ejemplo ilustra la idea, recurrente en

su obra, según la cual la vida: «oscila como un péndulo

de derecha a izquierda, entre el sufrimiento y el aburrimiento»;

lo mismo sucede con el amor en que uno –el que desearía

aproximarse– sufre, mientras que el otro, indiferente, se

aburre. Cada uno de nosotros duda necesariamente entre ambas miserias.

De un lado, la soledad en que el hombre, animal social, se consume.

Del otro, el juego social, en que lo que Schopenhauer denomina

el «querer vivir», nos empuja a fin de satisfacer

nuestros deseos, pero donde no encuentra mucho en que expandirse.

En un mundo que es «el peor de los mundos posibles»,

las penas prevalecen sobre las alegrías. La vida en sociedad

multiplica los deseos y, en consecuencia, las frustraciones.

El

sufrimiento es redoblado por la conciencia que la «voluntad»

no sólo nos somete sino que no tiene razón de ser.

Actuamos sin saber verdaderamente porqué, obedeciendo a

un instinto nunca pensado. El absurdo se hace trágico:

no tan solo no tiene ningún fundamento, sino que actuamos

como si lo tuviese. La vida en sociedad nos obliga a tomar en

serio un juego absurdo y penoso.

¿Estamos

condenados a la fría soledad, a la ilusiones sociales o

a la mediocre «cortesía»? No, porque existe

una alternativa que aparece al final de la parábola: «el

que posee en sí mismo una gran dosis de calor interior,

prefiere alejarse de la sociedad para no causar contrariedades

ni sufrirlas». Preferir la soledad, pues, pero a condición

de neutralizar la propia voluntad, de negar el querer-vivir y

la propia individualidad. Sólo la filosofía y la

contemplación estética permiten comprender la vanidad

de la existencia. Ambas liberan de los instintos gregarios, de

los deseos vanos y nunca satisfechos. Sin embargo la sabiduría

que de ello resulta es negativa: no se trata de felicidad, sino

de la simple capacidad de no sufrir. Del sosiego –cuando

no se notan ni los pinchazos ni el frío– más

que de la felicidad.

«Philosophie Magazine»; nº 13, octubre

2007.